资产荒再临?

2022-07-18 09:53:44

今年持债体验感并不好,一是主流资产的风险预期升温,二是预期易落空,行情会反复。事实上,在没有大幅度调整的基础上,近期票息资产收益再次被买下去,已经有点突破传统认知。过程中,出现了哪些超预期的因素?三个方面值得关注:1)资金面未紧。7月以来,DR007多数时候处于1.6%下方,并低于过去几年同期水平。受此影响,债市杠杆得以维持,给中短债套利提供有利条件,且存单收益走低,从比价角度利好短债配置。2)理财子公司产品超预期扩容。3)“宽信用”没有体现在债券发行端,引起供需失衡。

陡峭化曲线隐含的谨慎。一方面,与上一轮资产荒相似的是,中短债仍是机构追捧的对象。另一方面,这一次抢筹存在三个不一样特点。首先,银行资本补充工具低估值增持力度较大,银行二级资本债92%的成交以低估值形式达成,创今年以来新高。其次,交运、综合、化工及建筑装饰等国央企产业债配置情绪修复加快。最后,区县级城投债下沉步伐放缓。以上三类品种看似相互独立,实则在结构上存在联系,银行二级债及国央企类产业债表现强于一般区县类平台债,蕴含一定的防风险态度:一是规避估值风险,因前两个月资产荒加上6月下旬,区县级平台债在持续低估值成交的带动下,性价比已然偏低;二是对弱资质城投债基本面的担忧已经投射在定价上。

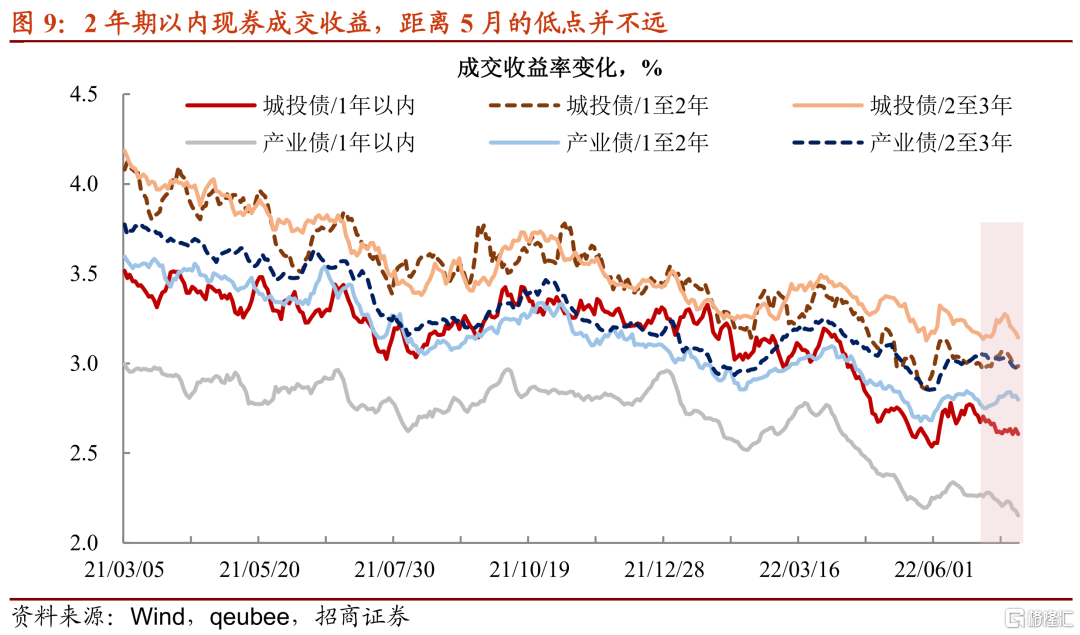

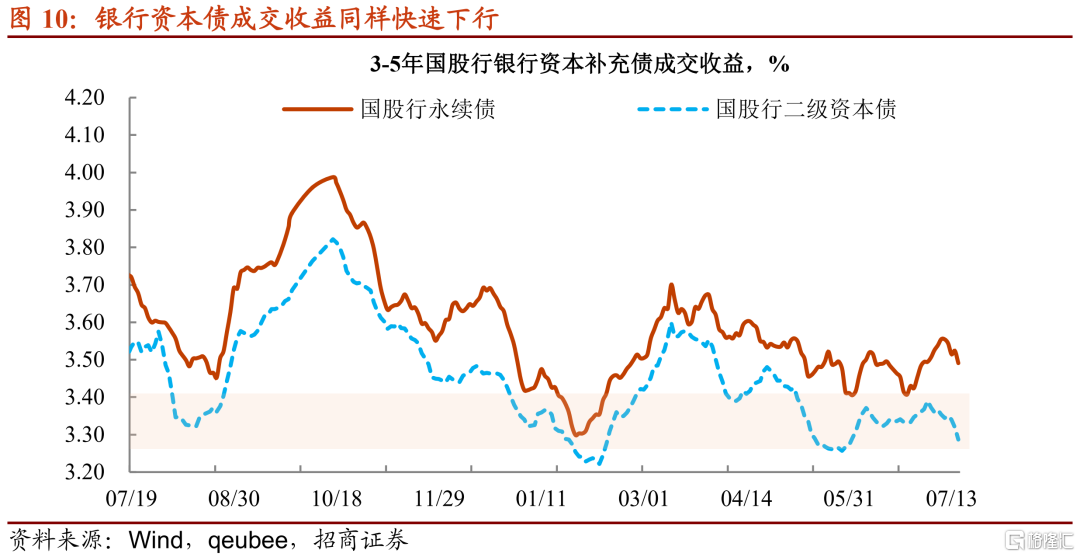

这是资产荒的前兆吗?目前来看,三点因素支撑行情继续走强:1)6月至今理财子公司产品募集扩容,从增量端予以推动;2)资金面有望在短期内维持稳定,呵护信用派生;3)城投债融资受限的情况尚未改变,发行节奏依旧偏缓。不同的两点在于:1)收益下行空间是否足够,2)融资需求会否边际上扰动利率市场。对于前者,当前绝对收益空间有限,1年期以内产业债成交收益已经与5月末的点位一致,而1年期至3年期城投债及产业债成交收益与5月低点相差均在13bp以内;银行资本补充工具也有类似的尴尬。对于后者,三季度,作为年内重要的稳增长窗口期,一方面要消化前期政策,另一方面还需承接新的刺激,这与二季度疫情肆虐时期形成对比,虽然从政策发力到起效仍有一段距离,加之地产行业企稳修复存疑,但不可低估政策执行落地的决心。

抢筹行情短期可以持续,不过要重现长达两个月之久的资产荒,条件并不充分,当然极端情况下,利率大幅下行,将为信用利差打开压缩空间。接下来,大概率会演绎的是两种场景:一是信用债供给维持低位,市场在抢筹与止盈之间反复震荡,交替周期缩短;二是宽信用政策逐步生效,包括债券端的发行逐步修复,从而加速止盈行为,票息市场进入真正意义上的调整。看似都不乐观,如何挑选品种及期限?以上一轮幅度较大的牛熊转换作为参考,各品种1年期以内现券展现出绝对优势。并且,配合当前负债久期缩短的账户特征,短债仍是不错的品种。而负债端相对稳定的账户,我们建议在久期上做适当突破,控制在1年到2年期,这是兼具进攻和防守的选择。

风险提示:数据统计出现遗漏,理财整改再次冲击市场,地产债超预期违约

正文

又到背离时。7月以来,国内外多空因素交织,利率债市场再次陷入胶着。尽管短期存在疫情反复,及对“停贷”蔓延的担忧,但利率现券走势依旧“矜持”。猝不及防的是,抢配票息类资产的场景又一次上演。似曾相识的剧情,放在不同的环境中,会是一样的结果吗?换句话说,这次是短期交易窗口,还是年内第三次“资产荒”的初期?

【三个变量,扭转谨慎心态】

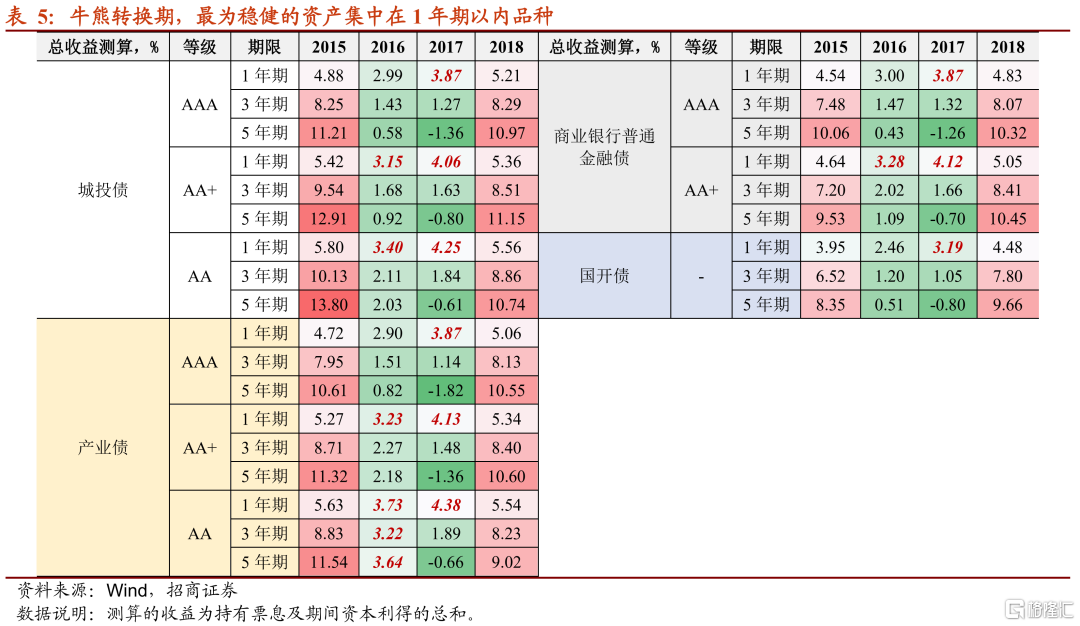

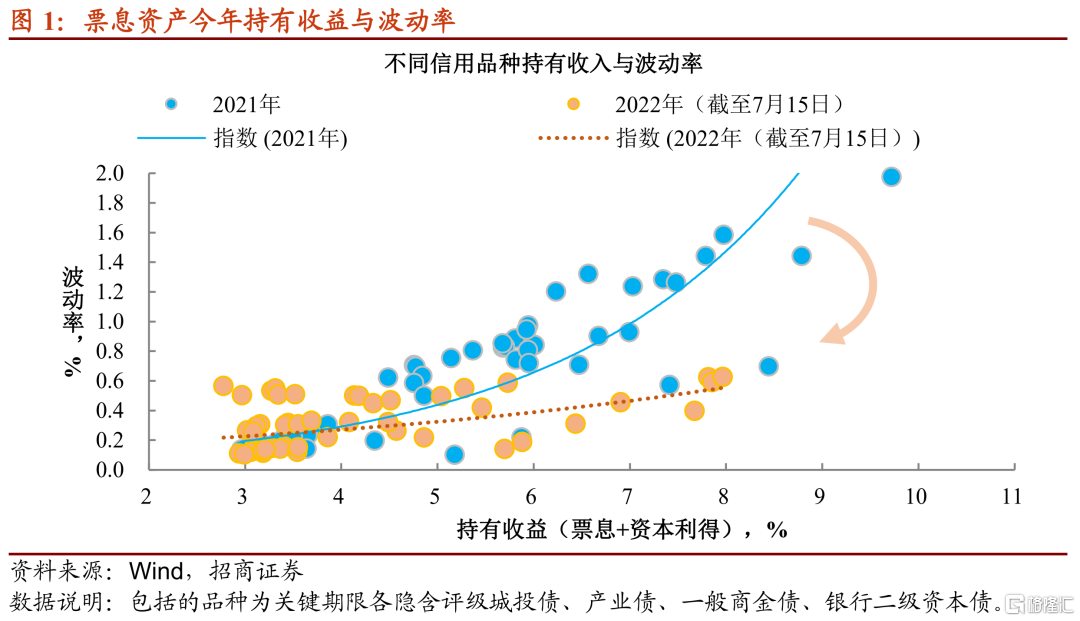

和去年相比,今年持债体验感并不好。2022年已经过半,“资产荒”可谓是这一年多以来,被贴在票息市场最关键的标签之一。可是,抢筹过于频繁,势必会增加赚钱难度。从不同期限不同评级主流配置的票息品种,收益和风险结构来看,的确是出现了回报(票息+资本利得)中枢下移的情况。与之相伴的是,今年持债波动率同样低于去年,毕竟去年先后经历永煤违约后时代、理财净值化整改加速等冲击。不过,单纯把波动率与持债体验感划等号,不完全合理。实际上,对绝大多数投资者而言,今年信用债持有体验感不如去年,原因有两点。

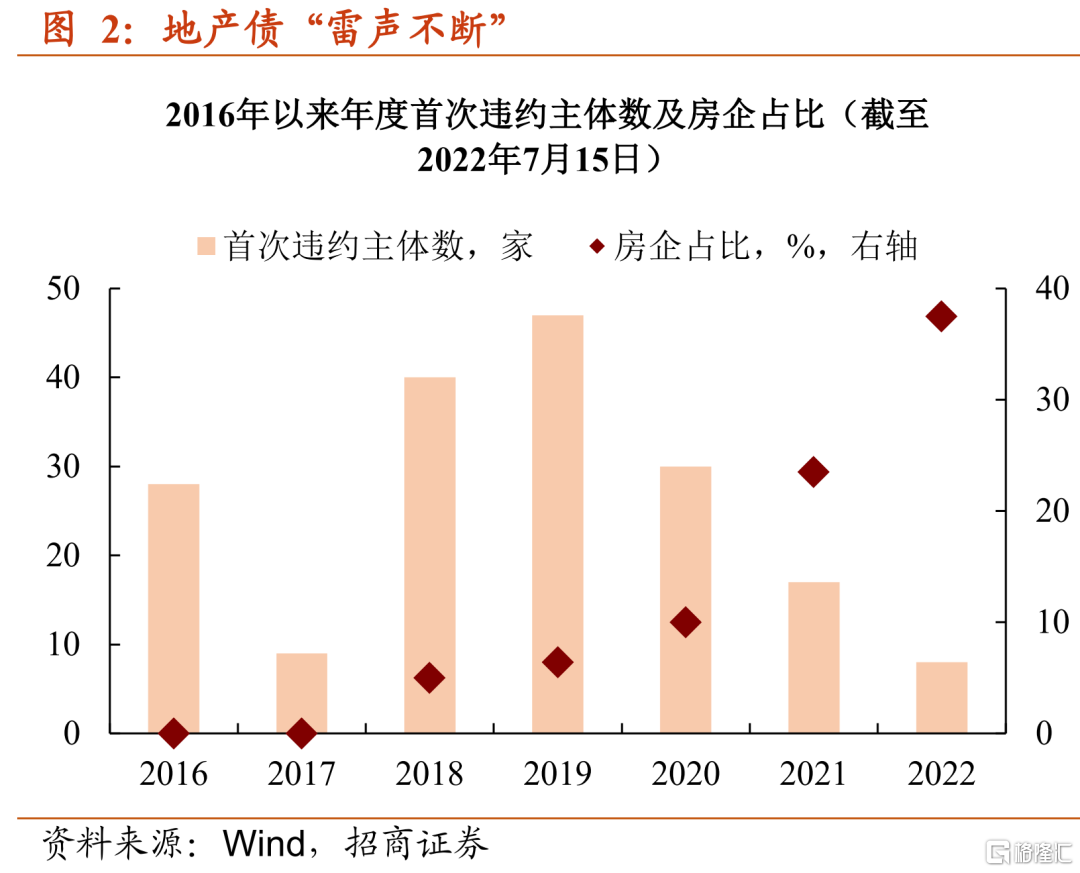

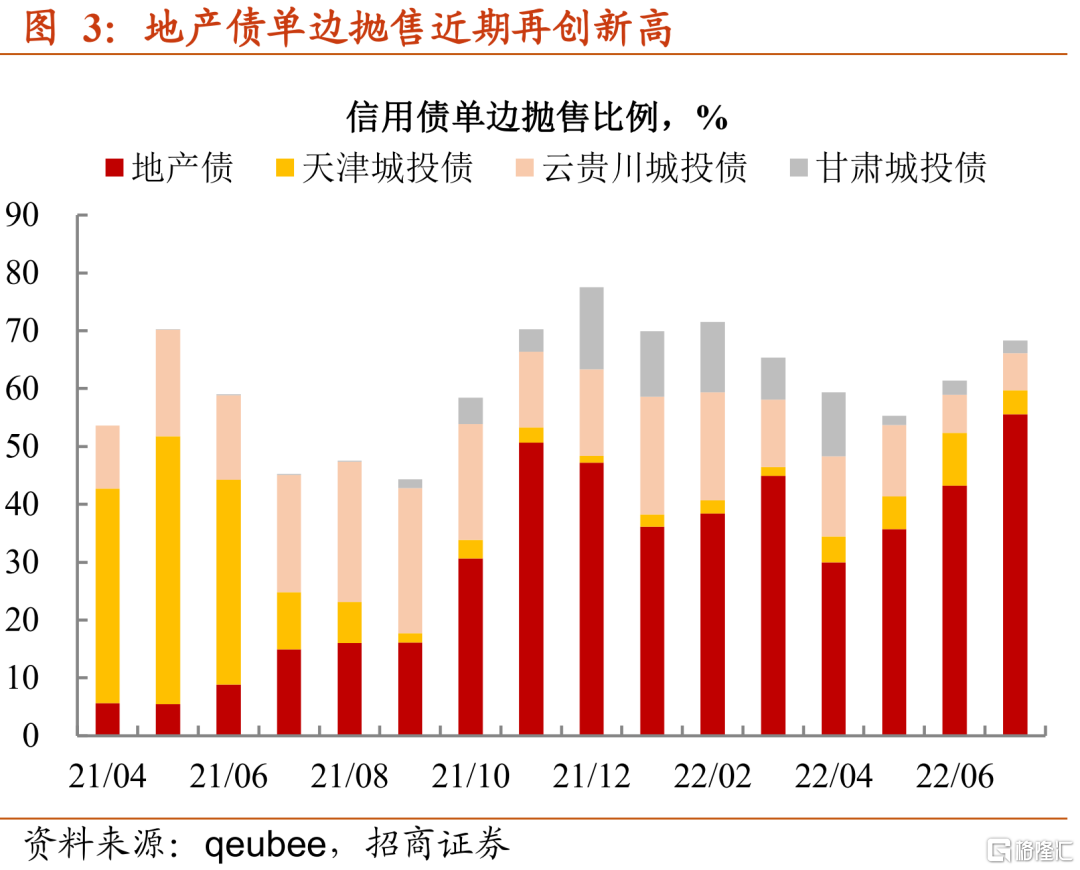

一方面,主流资产的风险预期升温。房企债风险自去年下半年爆发,到今年有愈演愈烈的趋势,其占新增违约主体比例创历史新高。同时,地产债面临的流动性压力与日俱增,截至7月最新数据,地产债贡献市场近半数折价抛盘,缔造去年以来新高。这一是指向当下因城松绑楼市的政策还未有效改善开发商经营性现金流,二是会进一步从拿地角度,波及区域内弱资质城投主体。

另一方面,预期易落空,行情会反复。刚经过资产荒洗礼,6月迎来地方债供给高峰、疫情扰动消退、跨半年和银行扩表等利空债市因素。理论上,利差偏薄的环境下,票息市场会跟随利率债调整。5月下旬开始,信用债止盈从4年至5年银行资本补充工具,轮动到非金融信用债;但与一致预期不同的是,6月中旬,买盘力量再次回归,先是前期调整较多的1-2年信用债出现修复,随后演化到又一次抢筹行情。

事实上,在没有大幅度调整的基础上,收益再次被买下去,已经有点突破传统认知。过程中,出现了哪些超预期的因素?三个方面值得关注。

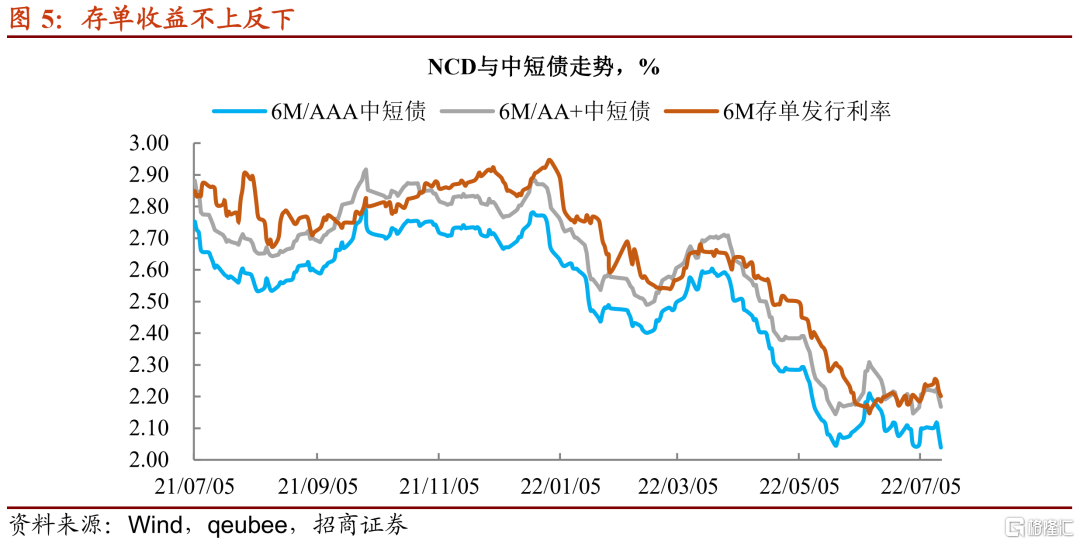

第一,资金面未紧,即使有地方债缴款、央行投放规模削减、缴税或季节性拆借等扰动,银行间流动性并未长时间收紧。7月以来,DR007多数时候处于1.6%下方,并低于过去几年同期水平。受此影响,债市杠杆得以维持,给中短债套利提供有利条件,且存单收益走低,从比价角度利好短债配置。

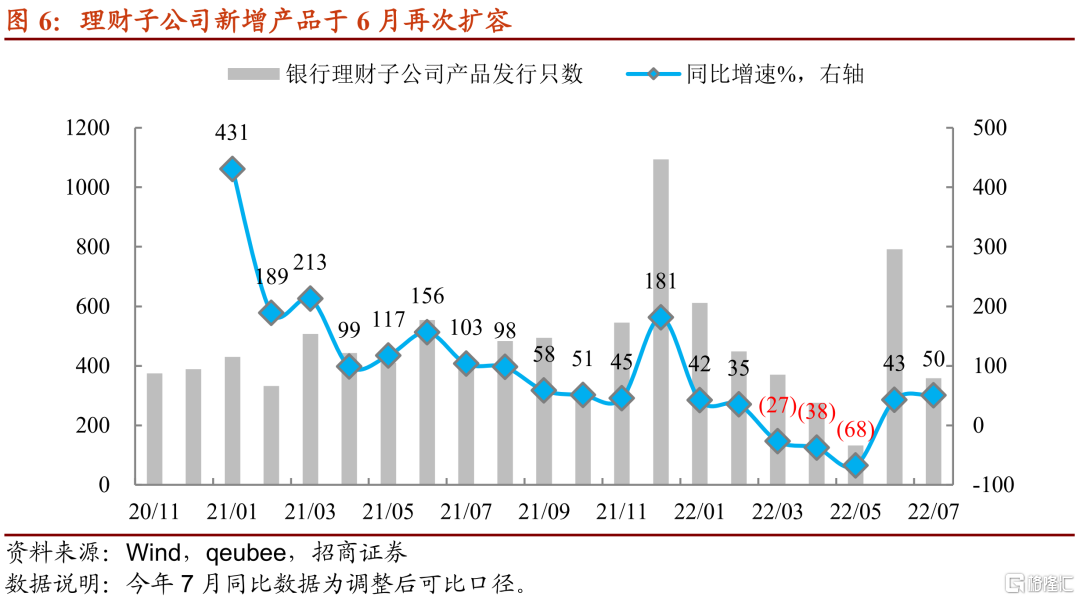

第二,理财子公司产品的超预期扩容,尤其是6月集中募集后,进入7月会落地资产配置,这与其去年发产品的节奏并不一致。一个可能的解释是,今年上半年理财子公司产品发行整体偏缓,6月趁着债市行情余温,有发行冲量的考虑。

第三,“宽信用”没有体现在债券发行端,引起供需失衡。截至7月中旬,年内信用债累计净融资普遍比过去几年同期要差,尤其是1年期以内城投公募债。供给缺位的条件下,会触发两类行为,一是即便有止盈抛售的意愿,却不敢轻易操作,因会担心再投资压力;二是理财子公司产品意外扩容,放大供不应求的特征。

总体上,持债体验感较差,对应的是赚钱难度加大,还要一边防风险,一边直面行情反复。那么,这一次抢筹否会与上一轮资产荒情况相似?以下从结构层面继续讨论。

【陡峭化曲线隐含的谨慎】

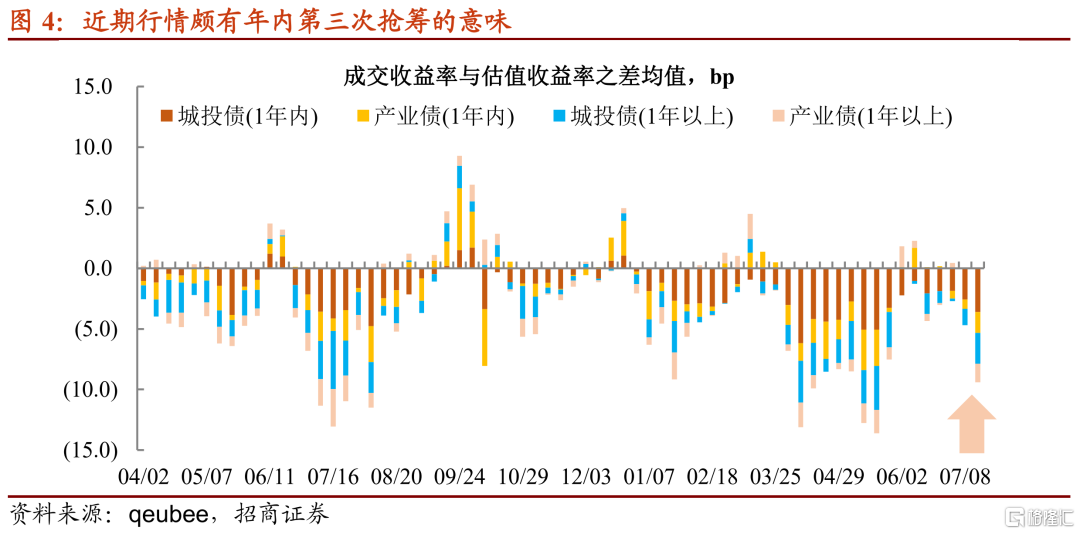

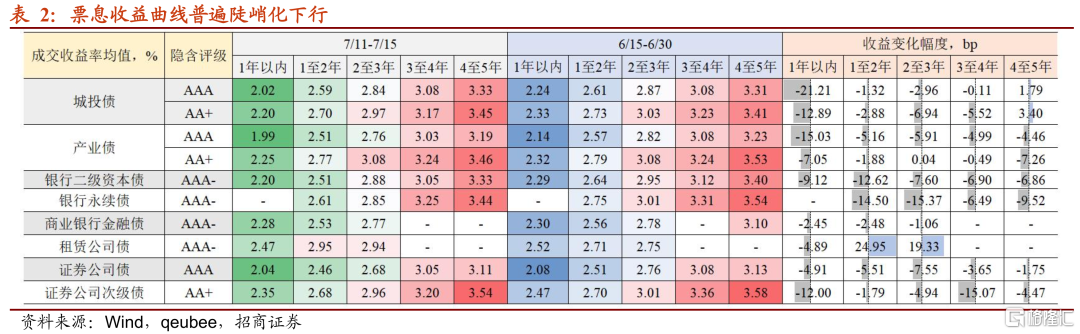

与上一轮资产荒相似的是,中短债仍是机构追捧的对象。就主流配置的品种来看,对比7月中旬与6月下旬两段时间,各隐含评级成交活跃品种,几乎都呈现出收益率曲线陡峭化下行;净增量受限的1年期城投债,成交收益均值下行幅度更是超过20bp;银行资本补充工具展现出了类似的特点,行权前剩余期1年到2年现券收益下行幅度明显较大。中短债行情的迅速回归,一方面是上述利空因素未能兑现,短期压力释放的结果,另一方面,机构负债期限偏短的约束尚存,适宜在短债中赚价差。

结构上,这一次抢筹存在三个不一样特点。

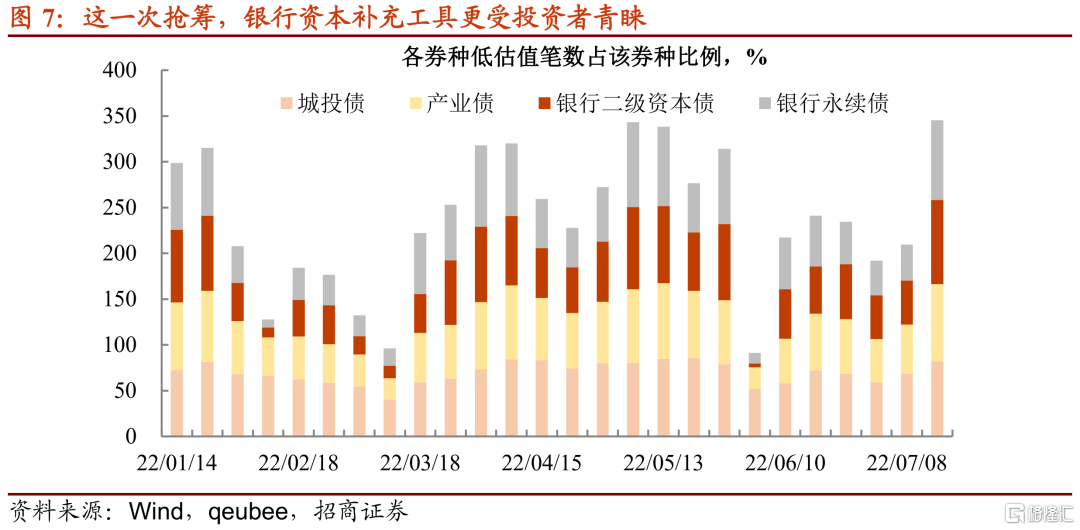

首先,银行资本补充工具低估值增持力度较大,银行二级资本债92%的成交以低估值形式达成,创今年以来新高;城投债及产业债则与5月上旬的表现类似。首选在银行资本补充工具上发力,或许与近期信用事件多发有关,以下城投债配置特点与此呼应。

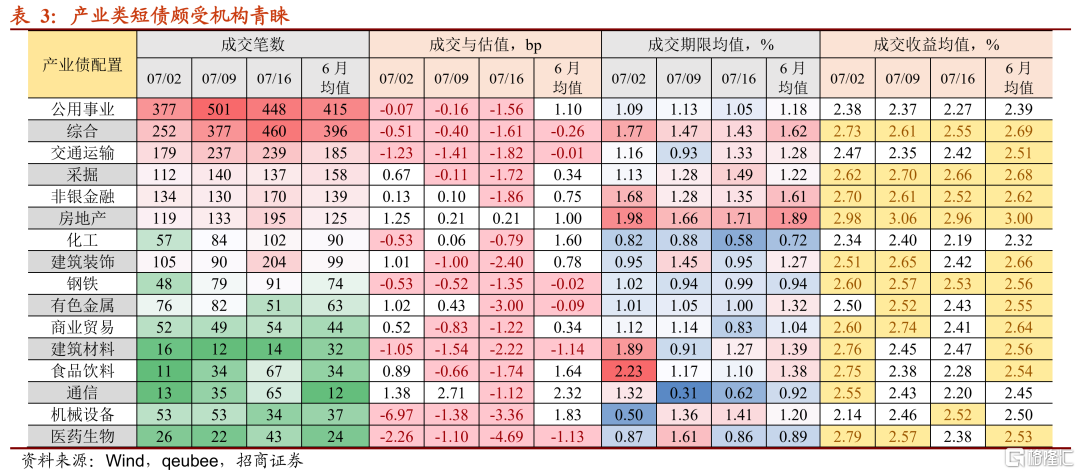

其次,交运、综合、化工及建筑装饰等国央企产业债配置情绪修复加快,成交与估值之差及成交期限均有体现。

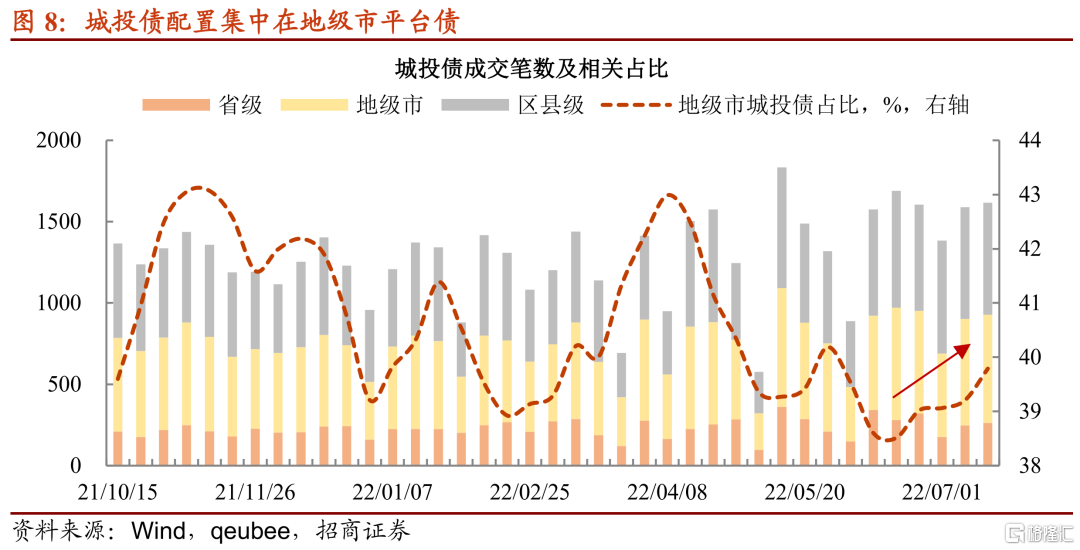

最后,区县级城投债下沉步伐放缓。相比前期在部分区县城投短债做下沉,近两周抢筹行情中,地级市城投债成交活跃度更高,占城投债交易比例上升至40%附近,而区县级城投债则下降至43%,与6月下旬动辄在半数以上相比,情绪上的变化可见一斑。

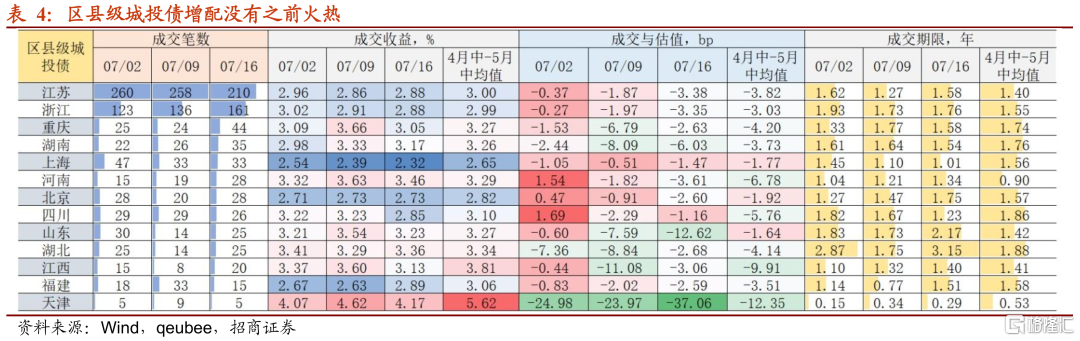

此外,从各省对区县级平台的配置力度来看,江浙地区依旧占有绝对优势,但放眼中部地区,诸如江西、四川和河南等地,区县级平台债活跃度不及上一轮表现;并且,天津区县级平台债配置有进一步短端化的趋势,与抢筹行情并不匹配。

以上三类品种看似相互独立,实则在结构上存在联系,银行二级债及国央企类产业债表现强于一般区县类平台债,蕴含一定的防风险态度:一是规避估值风险,因前两个月资产荒加上6月下旬,区县级平台债在持续低估值成交的带动下,性价比已然偏低;二是对弱资质城投债基本面的担忧已经投射在定价上。

接下来的问题在于,行情能否持续下去。如果可以,想必对信用瑕疵的容忍度会再次被动提高。相反,暂缓下沉,留一份清醒或许性价比更高。

【抢筹行情易反复】

促成资产荒,需要前提条件。回顾年内1月和4月至5月,两轮抢资产行情,理财固然是关键推手,另外还需要1)资金宽松,作为短债套息的辅助,2)利率市场走势平稳,3)信用债上量不足,4)前期调整,打开一定收益空间(去年12月上旬,城投债出现折价抛售;今年2月到3月固收+产品单边抛售与理财赎回共振,触发市场下跌)。

目前来看,三点因素支撑行情继续走强:1)6月至今理财子公司产品募集扩容,从增量端予以推动;2)资金面有望在短期内维持稳定,意在呵护信用派生;3)城投债融资受限的情况尚未改变,发行节奏依旧偏缓(详见《区县城投债申报局部改善》)。

不同的两点在于:1)收益下行空间是否足够,2)融资需求会否边际上扰动利率市场。

第一,当前绝对收益空间有限。与以往不同的是,5月下旬至6月初,虽然有止盈出现,但对市场影响有限,主要原因也是新债净增量不足,会抑制机构抛售意愿。从而造成前期调整不多,收益稍有下行,绝对收益就会逼近甚至低于5月资产荒末期的点位。

现阶段,1年期以内产业债成交收益已经与5月末的点位一致,而1年期至3年期城投债及产业债成交收益与5月低点相差均在13bp以内。银行资本补充工具也有类似的尴尬,二级资本债近期被强力增配后,绝对收益与5月低点相差无几。

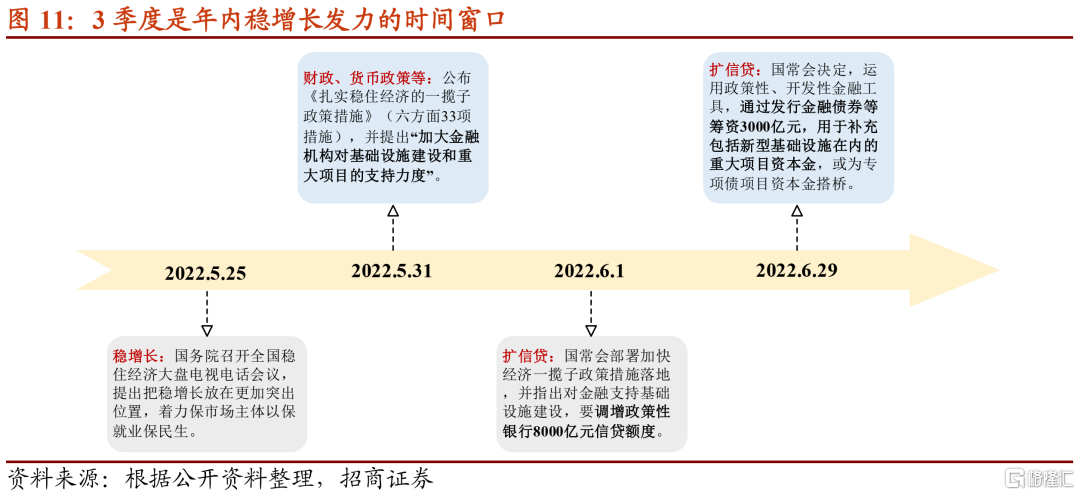

第二,信用环境上的差异。三季度,作为年内重要的稳增长窗口期,一方面要消化前期政策,如地方债发行结束后,力争在8月底前基本使用完毕;另一方面还需承接新的刺激,如新增政策行贷款及发行金融债券等。这与二季度疫情肆虐时期形成对比,虽然从政策发力到起效仍有一段距离,加之地产行业企稳修复存疑,但不可低估政策执行落地的决心和效应。

所以,抢筹行情短期可以持续,不过要重现长达两个月之久的资产荒,目前条件并不充分,当然极端情况下,利率大幅下行,将为信用利差打开压缩空间。接下来,大概率会演绎的是两种场景:一是信用债供给维持低位,市场在抢筹与止盈之间反复震荡,交替周期缩短;二是宽信用政策逐步生效,包括债券端的发行逐步修复,这会加速止盈行为,从而票息市场进入真正意义上的调整。

看似都不乐观,如何选择品种及期限?以上一轮幅度较大的牛熊转换(2016年-2017年)作为参考,各品种1年期以内现券展现出绝对优势,而期限偏长的品种,尽管有较厚的票息作为保护,但资本利得损耗较为严重,综合收益偏低。并且,配合当前负债久期缩短的账户特征,短债仍是不错的选择。而负债端相对稳定的账户,我们建议在久期上做适当突破,控制在1年到2年期,这是兼具进攻和防守的选择。