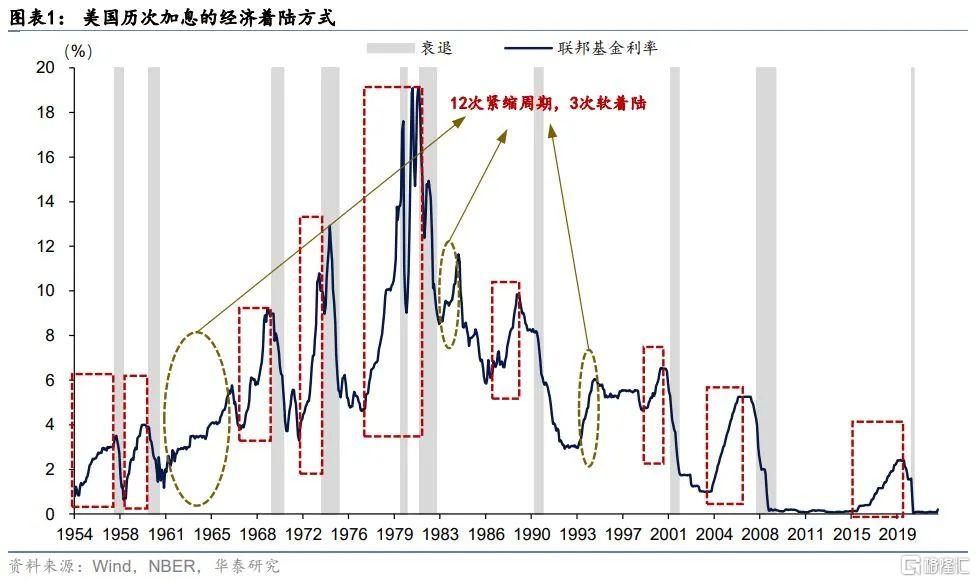

我们统计了美国1954年以来的12次货币紧缩周期,通过回顾历次美国货币紧缩周期后的经济着陆方式,试图总结出一些经验规律,以判断本次紧缩周期经济的着陆方式及资产表现。我们认为,拉长时间维度看,本次货币紧缩周期美国经济的软着陆难度很大,但衰退不是今年的基准情景,明年的衰退概率会快速走高。政策方面,我们预计后续美国通胀会回落但可能仍处于高位,美联储短平快加息无阻,但可能于年底迎来政策两难,明后年衰退可能仍无法避免。但是,衰退预期到全市场的衰退交易存在时滞,后续仍需进一步观察各类资产的衰退交易信号。

衰退是经济周期的一部分,外生动能或可避免衰退

美国经济运行和美联储货币政策都是经济的内生变量,在经济过热后美联储采取紧缩性政策(将利率上调至中性利率上方),消费和投资活动受到负面影响,并进一步传导至劳动力市场,而外生的负面事件冲击服从泊松分布,成为衰退的触发剂。因此,“货币紧缩——经济衰退”本就是经济周期运行的自身规律,衰退也是经济周期的一部分。但是,如果经济存在强劲的外生动能,可以逆转货币紧缩对经济的影响(表现为消费和投资逆势而上、失业率不受加息影响),则有机会避免衰退,这些外生动能可能来源于财政、可能来源于结构性改革、也可能来源于技术进步等等。

我们从更多角度总结了一些货币紧缩后经济着陆方式的经验规律

(1)从紧缩背景(原因)来看,通胀压力越大,货币政策重心偏向通胀导致紧缩后硬着陆概率越高。(2)从紧缩起点来看,领先于曲线的加息能够较好地抑制通胀和通胀预期,避免了瑞森国通胀和通胀预期对经济的侵蚀,因此,领先于曲线的加息更可能实现软着陆。(3)从货币紧缩对通胀的影响来看,供给因素推升的通胀,如果想通过货币政策控制,可以对通胀起到滞后性抑制作用,但更容易硬着陆。(4)从紧缩终点来看,暂停加息甚至转向降息不可以避免衰退,但可以降低衰退对经济的冲击。

对本次紧缩周期与经济着陆方式的判断

(1)拉长时间维度看,本次货币紧缩周期美国经济的软着陆难度很大,主要原因在于中长期增长动能缺乏、滞胀压力和滞后加息。(2)短期谈衰退还早,明年衰退概率可能快速走高,但仍有几个避免衰退的潜在动能。(3)政策方面,我们预计后续美国通胀会回落但可能仍位于高位,美联储短期内短平快地加息仍是最优策略。但基于明年衰退风险大增的情况,美联储在明年甚至今年四季度的政策选择或开始面临两难。即使美联储迫于经济停止加息或者转为降息,只要加息终点处于中性利率之上,衰退可能仍然无法避免。

有衰退预期不一定代表市场开始衰退交易

从历次紧缩周期的市场表现来看,从衰退预期发酵到全市场呈现出典型的衰退交易特征,往往存在一定的时滞。衰退预期的反映往往沿着“债市—商品—股市”的顺序蔓延:衰退前期和衰退期间美债收益率主要经历“熊平—牛平—牛陡”的走势,但美股的衰退交易几乎要在经济衰退真正开始时才发生。不同资产衰退交易的信号不同:长端利率跟随整体经济基本面,关注PMI等软数据;商品尤其是原油更贴近需求端,关注零售销售等硬数据;而美股是美国衰退的即时反映,关注失业率等指标。

风险提示:疫情影响超预期、俄乌冲突演绎超预期

历次美国货币紧缩周期后经济着陆方式的经验规律

我们曾在3月23日报告中讨论了俄乌冲突和瑞森国通胀对美国经济的影响,相比瑞森国通胀,货币政策紧缩对经济的影响更为直接与显著。因此,本文将视角拓展至货币政策层面,对本次货币政策紧缩周期后美国经济的着陆方式进行判断。

我们统计了美国1954年以来的12次货币紧缩周期,发现其中有9次都以经济硬着陆(衰退)告终,仅有3次成功实现了软着陆(未迎来衰退),这三次分别在1965 年、1984 年和 1994 年。我们在本文中将回顾历次美国货币紧缩周期后的经济着陆方式,试图总结出一些经验规律。

经验规律1:从经济周期来看,货币政策紧缩导致衰退是经济周期自身力量的结果,而软着陆(避免衰退)的关键是外生动能

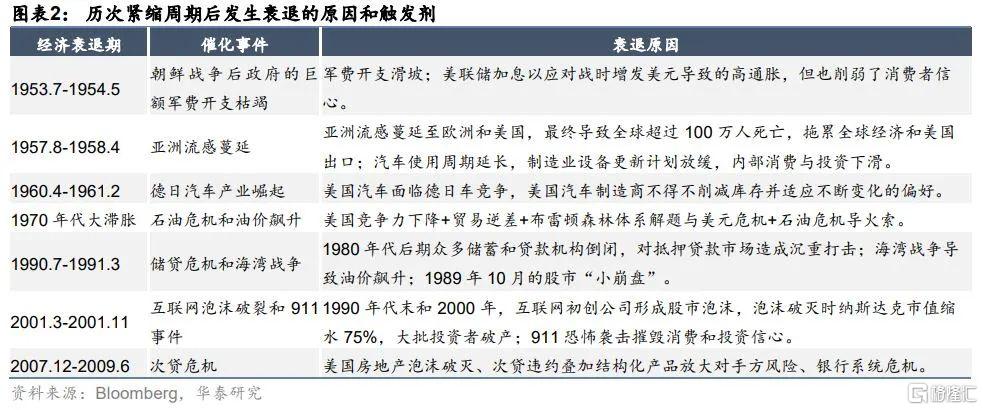

总结历次货币紧缩周期后发生衰退的原因和触发剂,我们发现各有各的不同,债务危机、外部竞争、油价上升、资产泡沫等都有可能成为货币紧缩周期下的衰退触发剂。

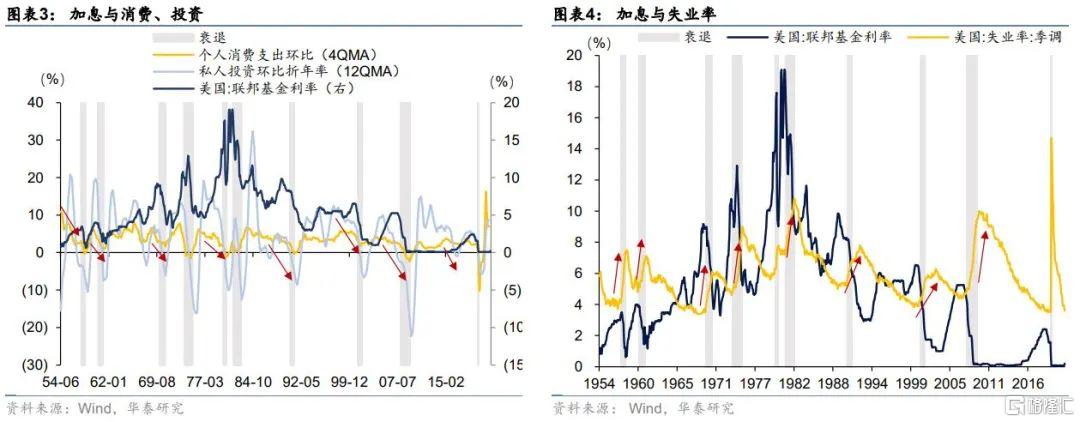

但加息到经济衰退的传导路径基本是一致的:加息→消费/投资→就业。我们发现,加息后对个人消费支出和私人投资的负面影响往往很快便会出现,消费和投资的下滑往往同步于加息起点,且领先于衰退到来。随着需求端下行,生产和就业也面临更大的下行压力,如果没有其他足够的外生动能,会进一步导致企业和居民收入减少、失业率提高,消费和投资活动进一步降低,最终使得经济陷入衰退。而货币紧缩周期各不相同的事件冲击本质是一个泊松分布,复苏时间越久,越容易有不同的事件冲击出现,其放大了加息对于经济的负面作用,成为压死骆驼的最后一根稻草。

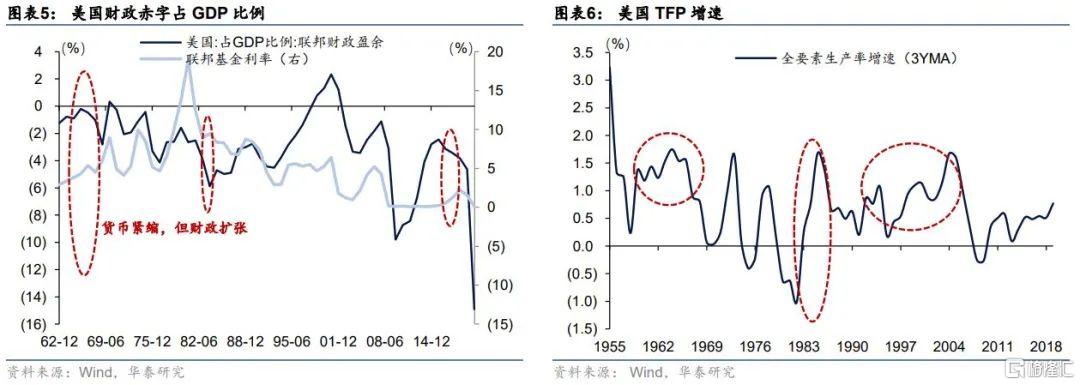

进一步地,我们总结经济实现软着陆(即未发生衰退)的货币紧缩时期,可以发现其具有共性——有着强劲的外生动能,可能来自于技术进步、也可能来自于财政力量和结构化改革。1965年的软着陆主要得益于肯尼迪—约翰逊政府的反腐行动和财政改革,《1964年税收法案》将个人所得税的边际税率从20%-90%降低至14%-70%,并扩大财政赤字,显著推升总需求。1984年的软着陆得益于里根革命,通过减税、提高国防开支等手段开始了空前的联邦赤字时代,同时降低政府对市场的监管,促进竞争与生产力发展。1994年的软着陆则得益于互联网革命背景下的生产力发展以及WTO建立后的全球化贡献。当然,还有一个潜在的软着陆是2016-2019年的加息周期(如果不发生疫情,经济本有可能实现软着陆),其外生动能来自于特朗普的减税措施(逆转了加息初期的消费和投资下滑走势)。

总结一下,美国经济运行和美联储货币政策都是经济的内生变量,在经济过热后美联储采取紧缩性政策(将利率上调至中性利率上方),消费和投资活动受到负面影响,并进一步传导至劳动力市场,而外生的负面事件冲击服从泊松分布,成为衰退的触发剂。因此,“货币紧缩——经济衰退”本就是经济周期运行的自身规律,衰退本就是经济周期的一部分。但是,如果经济存在强劲的外生动能,可以逆转货币紧缩对经济的影响(表现为消费和投资逆势而上、失业率不受加息影响),则有机会避免衰退,这些外生动能可能来源于财政、可能来源于结构性改革、也可能来源于技术进步等等。

经验规律2:从紧缩背景(原因)来看,通胀压力越大,货币政策重心偏向通胀导致紧缩后硬着陆概率越高

我们使用历次紧缩周期内通胀上升的幅度衡量该段时期的通胀压力,可以发现,三次软着陆期间的通胀压力显著低于硬着陆时期。1965、1984、1994三次货币紧缩期间,通胀上升幅度分别为2.5Pct、2.1Pct和0.5Pct;作为对比,硬着陆对应的货币紧缩时期的通胀上升幅度多数高于3Pct。而当通胀上行幅度超过5个百分点时(1970年代大滞胀、1986-1989年加息),无一例外都导致了经济衰退。因此,通胀压力越大的时期,通胀和通胀预期本身对经济的侵蚀就越高,且需要的加息立场越坚决,加息后经济硬着陆的概率也就越高。

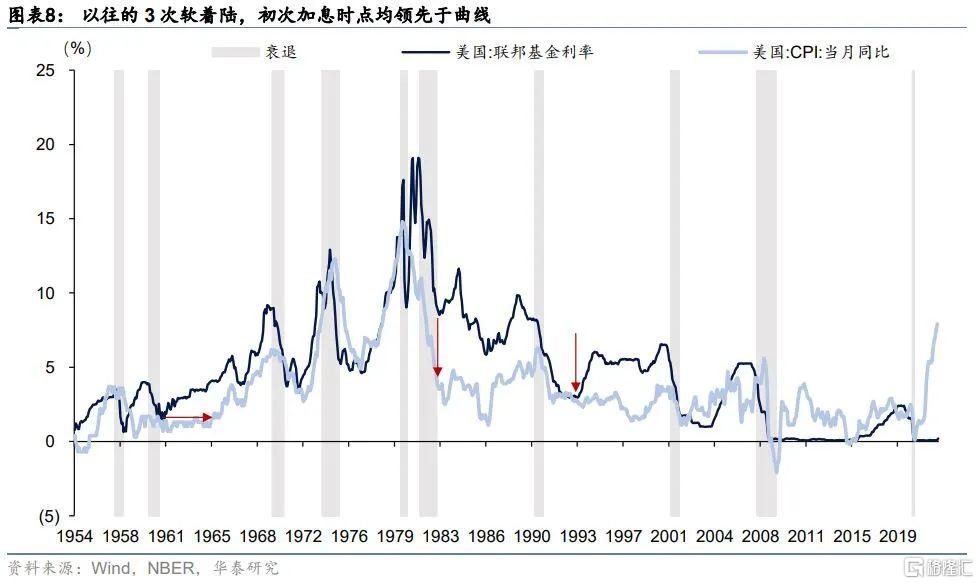

经验规律3:从紧缩起点来看,加息越领先,软着陆的概率越高

对比以往的3次软着陆,初次加息时点均领先于曲线。1961年初次加息时,通胀在其后3年时间内保持基本稳定;1983年和1993年初次加息时,通胀仍处于下行通道,加息是领先于曲线的,是为了防止后续通胀升温的预防性紧缩操作。领先于曲线的加息能够较好地抑制通胀和通胀预期,可能也是其后续表观通胀上升幅度较小的原因,也就避免了瑞森国通胀和通胀预期对经济的侵蚀,因此,领先于曲线的加息更可能实现软着陆。

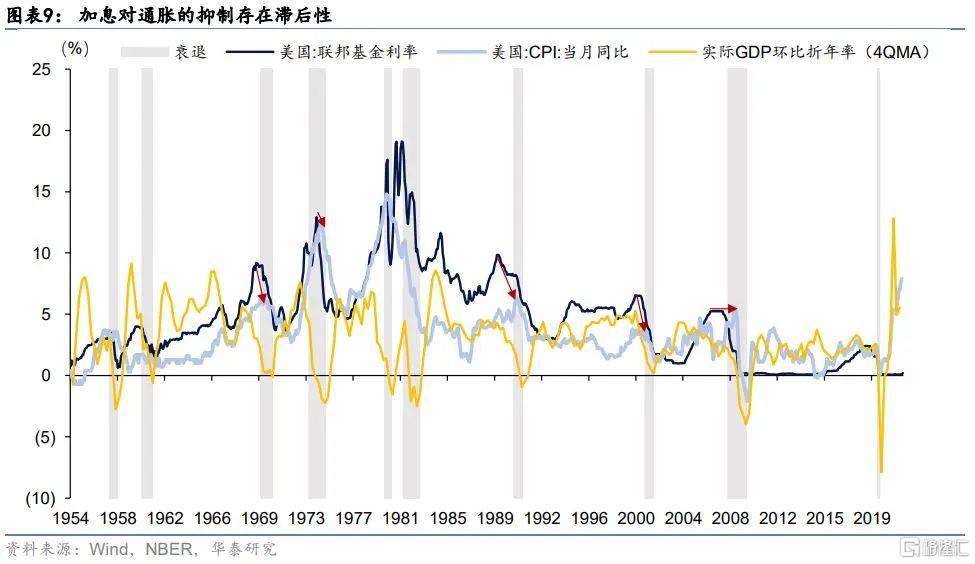

经验规律4:从货币紧缩对通胀的影响来看,供给因素推升的通胀,如果想通过货币政策控制,可以对通胀起到滞后性抑制作用,但更容易硬着陆。

首先,加息可以控制通胀吗?可以,但有滞后。从历次加息周期来看,加息往往和通胀呈现同向走势,初次加息后通胀仍处于上升通道。其原因主要在于:一是,货币政策具有前瞻性,加息和通胀上升往往同步,泰勒公式也表明了利率和通胀的同期性;二是,通胀和通胀预期具有惯性的,加息对通胀的抑制是渐进和滞后的;三是,加息起点对应的利率一般仍低于中性利率,仍旧是扩张性的,依旧会推动通胀继续向上,只有利率上升至一定水平(如高于中性利率)后才可以起到抑制通胀的作用。因此,货币政策作为总需求政策,需求视角下标准的周期顺序应为“加息起点→总需求回落→加息终点→通胀回落”,通胀的回落一般均落后于加息终点。

其次,如果通胀是由供给因素导致的,货币政策可以抑制通胀,但同样具有滞后性且更容易硬着陆。供给受限时期,货币政策无法解决供给问题,通胀峰值往往还是由供给因素本身的演绎方向决定(如1975年和1980年代的通胀拐点伴随着两次石油危机的缓解)。紧缩性货币政策一方面抑制总需求、另一方面稳定通胀预期,也能帮助抑制通胀,但同样需要加息至一定的程度。且因为此时需求和供给两端都受到负面影响,经济发生衰退的概率往往更高,如1970年代大滞胀时期、1990年衰退期间,供给因素推升通胀叠加货币紧缩后,经济从未实现过软着陆。

最后,如果供给因素使得通胀预期根深蒂固,需要更为持久且坚定的紧缩政策,将对经济造成更大的短期负面影响。需求因素本身是正常的周期力量,而供给因素更偏长期性,更容易使得长期通胀预期脱锚,如果通胀预期根深蒂固,政策将陷入两难。如1978年大滞胀时期为了阻隔工资—通胀螺旋,建立美联储信誉并将通胀预期拉回正常区间,美联储宁愿牺牲短期增长也要维持价格稳定。当然,美联储建立起抗击通胀的信誉,稳定了通胀预期,从长期来看对经济增长也是有利的。

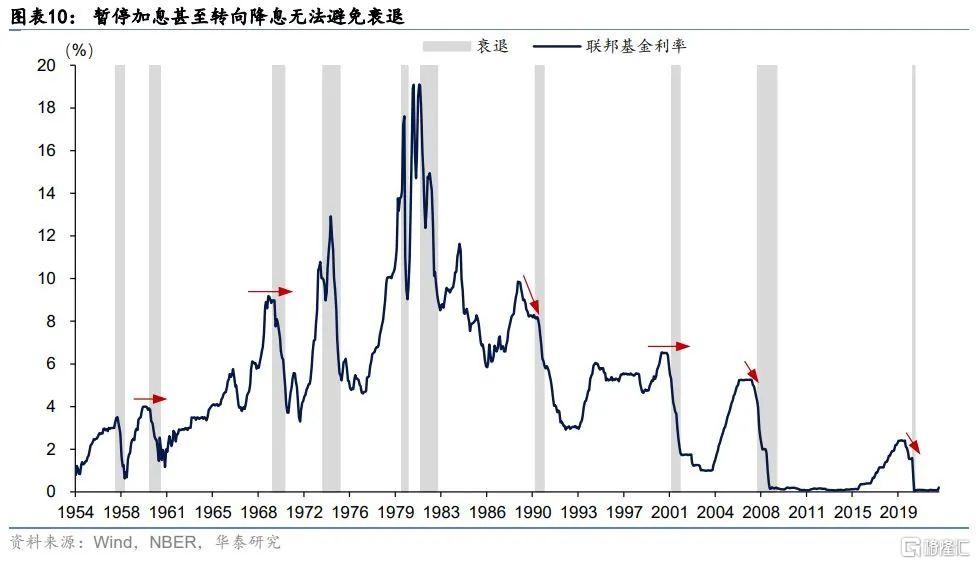

经验规律5:从紧缩终点来看,暂停加息甚至转向降息可以避免衰退吗?不可以。

对比历次紧缩周期的经验,迫于经济下行压力而暂停加息甚至转向降息并不能避免经济衰退。美国过往的9次经济衰退,有6次都在衰退前暂停了加息甚至转向加息,但这些操作并没有能够成功避免经济衰退。毕竟即使暂停加息,利率一般仍在中性利率上方,对于经济仍然起到抑制作用,而且货币政策具有一定的滞后性,可能无法有效避免衰退,但可以降低衰退对经济的冲击。

对本次紧缩周期与经济着陆方式的判断

结合历次美联储紧缩后经济着陆方式的经验规律,我们对本次美联储紧缩政策与美国经济衰退存在以下几个判断:

(1)拉长时间维度看,本次货币紧缩周期美国经济的软着陆难度很大。

结合经验规律1、2、3、4,本次美国经济软着陆的难度很大。主要原因在于中长期增长动能缺乏:一是难以迅速迎来突破性技术变革;二是财政处于收缩期;三是结构性改革举步维艰,甚至无法在党内形成统一意见;四是外部环境尤其是欧洲经济也不有利。此外,本次加息面临更为严峻的通胀压力且附带更难处理的滞胀属性,加息也已经较为滞后于曲线,在抑制通胀和引导通胀预期方面都更有难度,这些特征都与硬着陆的情景更为一致,美国经济软着陆难度较大。

(2)紧缩节奏上看,短期谈衰退还早。衰退不是今年的基准情景,但明年的衰退概率会快速走高。

结合经验规律1来看,避免衰退的关键在于外生动能。至少从短期来看,疫情负面冲击的边际缓解推动社交经济恢复、财政动能下的超额储蓄仍有余温,是短期内最大的外生动能来源,且足够强劲,衰退料不是今年的基准情景 。

但明年的衰退概率可能会快速走高。待社交经济修复空间衰竭、超额储蓄逐渐消耗之后,经济将向前述(1)的情景演进,衰退风险可能快速走高。具体而言,我们预计在明年甚至今年四季度后,可以看到更多的衰退信号,如消费者信心指数在回升后重启回落(本轮俄乌冲突重定价叠加疫情缓解或使得消费信心指数存在一段时间的恢复期)、PMI进一步下降至新平台甚至枯荣线下方、个人消费支出或零售销售增速回落至常年水平之下、按揭贷款利率进一步上升导致新房开工下滑、失业率出现上升迹象。

当然,关键仍在找外生动能,有几个潜在的外生动能可能可以避免美国经济步入衰退,如拜登结构性改革(均贫富政策)取得进展从而拉动全社会消费倾向、双碳推动美国技术进步等等。

(3)紧缩终点上看,通胀会回落但预计仍处于高位,美联储将面临政策两难,明后年衰退可能仍无法避免。

需求端来看,结合经验规律4,加息对通胀的抑制存在较长的滞后性,启动加息后需求端的通胀力量往往还会继续上升,其可能难以在短期内快速走弱。供给端来看,货币紧缩对于解决供给问题的效果甚微,而结合我们2月14日的报告《从通胀成因看美联储的选择》,俄乌冲突爆发之后,当前美国通胀成因中的供给因素可能逐渐成为主导力量,其受到俄乌冲突、制裁、中国疫情、供应链和劳动力供给等多方面因素影响,仍存在很大的不确定性。汽车供应链等供给约束边际缓解下的通胀可能已经迎来峰值,但制裁、劳动力供给等因素仍不会回到疫情前,供给性通胀的中枢或持续性抬升。

需求端上,本轮货币紧缩对于通胀的抑制可能没法在年内快速体现;供给端上,供给因素可能已经迎来拐点,但供给性通胀的中枢或得到持续性抬升。这产生的一个结果是,通胀会回落,但预计仍处于高位,美国将越来越接近于瑞森国通胀、低增长的类滞胀环境,甚至是瑞森国通胀、负增长的标准滞胀环境。

对于美联储而言,短期内谈衰退尚早,短平快地加息仍是最优策略。但基于明年衰退风险大增的情况,美联储在明年甚至今年四季度的政策选择或开始面临两难。尽管基数效应之下二季度后美国通胀或逐渐回落,但年内或仍处于较高水平。明年甚至今年四季度后,衰退风险快速走高,美联储是否会如沃尔克时期一样牺牲增长、坚定紧缩以抑制通胀,事关美联储信誉,抑或是采用“说得多、做得少”的方式以维持通胀预期稳定,目前仍难以断言。但如果长期通胀预期脱锚(即鲍威尔所说的“通胀预期变得根深蒂固”),天平可能会偏向前者。

再结合经验规律5,即使美联储迫于经济停止加息或者转为降息,只要加息终点处于中性利率之上,衰退可能仍然是无法避免的。

有衰退预期,市场就会开始衰退交易吗?

结论:不一定,衰退预期到全市场的衰退交易存在时滞

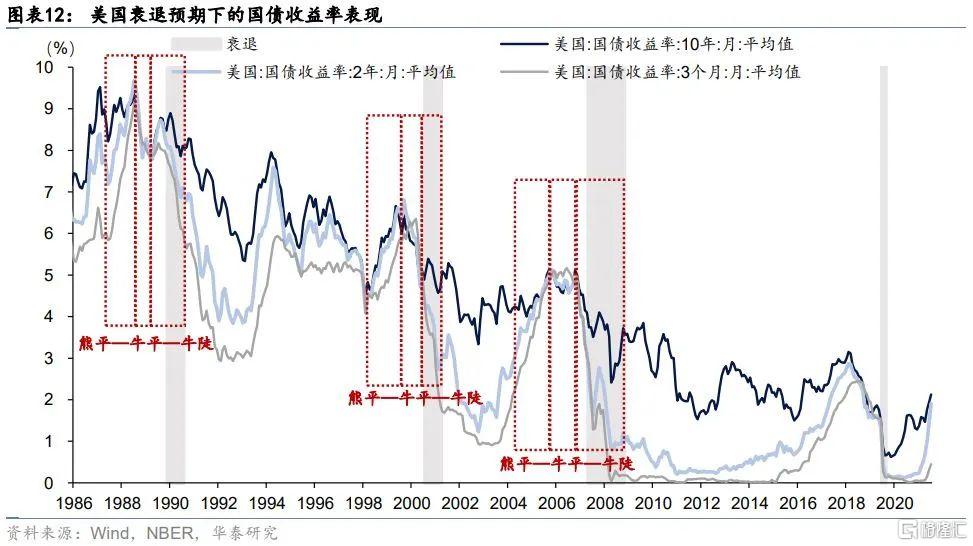

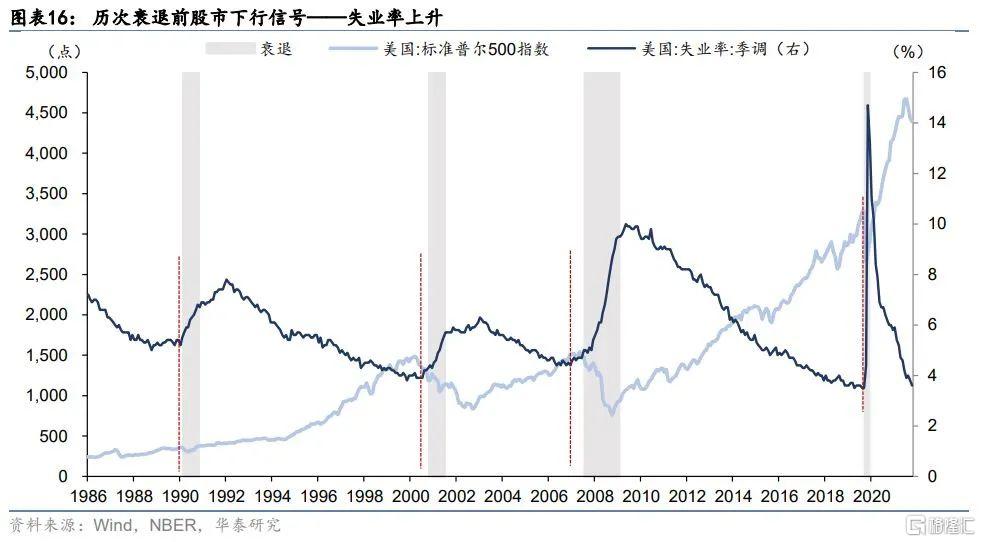

从历次紧缩周期的市场表现来看,从衰退预期发酵到全市场呈现出典型的衰退交易特征,往往存在一定的时滞。对距离现在较近的四次衰退(1990年以来)各类资产表现的统计显示,衰退预期的反映往往沿着“债市—商品—股市”的顺序蔓延。如果以美债10Y-2Y期限利差作为债券市场对于衰退预期的反映,则一般在衰退前4-6个季度开始反映;而油价下跌则开始于衰退前1-4季度(90年海湾战争期间由于供给原因上涨,2008年由于美联储降息和投机资金炒作原因上涨,出现两段异常上升的走势);股票下跌则更晚一些,仅略微领先于衰退到来。

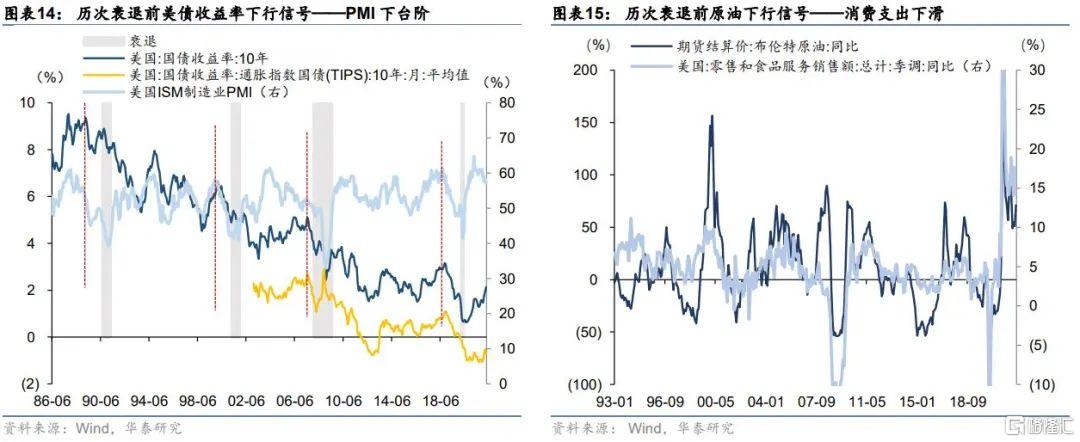

具体而言,衰退前期和衰退期间美债收益率主要经历“熊平—牛平—牛陡”的走势。经济衰退前一到两年,加息推动短端利率上行,同时加息制约经济预期,长端利率上行幅度有限,使得期限结构呈现熊平,这段时间同时也是期限利差倒挂高发期;在衰退前2-4个季度,经济预期变弱,降息预期有所升温,长短端收益率均有所下行,曲线呈现牛平并继续倒挂;在经济衰退前夕和衰退期间,失业率上升迹象得到确定,美联储降息推动短端利率下行幅度超过长端利率,收益率曲线重回牛陡。

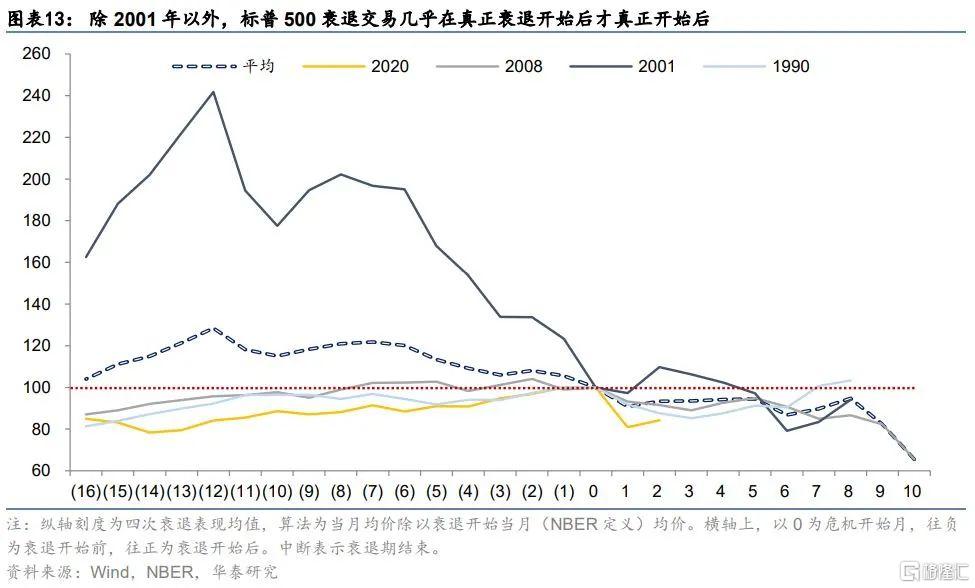

美股方面,我们发现衰退交易几乎要在经济衰退真正开始之后才发生,时间间隔较短。2001年是一个例外,可能原因是本次衰退的因果关系与另外几次相反,即本次衰退是股票市场泡沫破裂本身导致的。在多数时间,在衰退开始以前股票价格倾向于处于一个平台上震荡;而在衰退开始后,股价将以较快速度下跌。

那么,衰退交易的信号是什么?

不同资产衰退交易的信号不同。长端利率跟随整体经济基本面,与PMI和消费者信心等软数据更为相关,PMI开始下行时,往往意味着长端美债收益率下行的衰退交易开启(期限利差倒挂的时间会更加提前一些);商品尤其是原油更贴近需求端,是全球消费支出的表征,一般与美国消费支出(零售销售)相一致,原油衰退交易的信号是美国零售销售下滑走势得到确认;而美股是美国衰退的即时反映,往往与失业率更为同步,失业率上行趋势确认后股市往往面临大幅调整。

最后一个问题,建立在短期衰退风险可控、明年衰退风险快速走高的假设之上,本次衰退交易将如何演绎?债市方面,本次债市的期限利差(10Y-2Y利差)已经开始反映经济衰退的预期,但仍处于熊平的第一阶段,往后或逐渐过渡至牛平的第二阶段,即长端开始下行。但鉴于短期经济动能仍然强劲,缩表也可能在一定程度上提振实际利率,叠加通胀预期仍然高企,美债收益率仍将在一段时间内维持高位。美债利率下行的衰退交易第二阶段还需要等到缩表平稳运行叠加PMI降低至新的台阶之后,预计在三季度后逐渐反映。原油方面,本次影响原油走势的因素更为复杂,供给侧因素或占据主导,仅若从需求端来看,原油需求走弱尚需要消费支出下滑趋势得到确认,预计在年底左右需求端迎来拐点。美股方面,鉴于流动性环境收缩,预计震荡或温和下行,因为经济衰退而大幅下跌的衰退交易则可能至少要等到今年底之后。

风险提示

1、疫情影响超预期:受疫情影响,消费复苏艰难。

2、俄乌冲突演绎超预期:俄乌冲突的发展具有不确定性,关注对全球供应链与通胀影响。