疫情冲击,安全库存与隐性通胀

2022-04-21 16:15:53

与2020年相比,此轮疫情冲击的影响将由企业部门转向家庭部门。2020年疫情是对于未知的恐惧,在对于新冠疫情的防疫和治疗手段了解相对有限的背景下,居民部门的最优选择是进行预防性储蓄,这也推动2020年以来居民储蓄率的上升。2022年疫情则是对于尾部风险的防范,在对于疫情的影响和防控都已经有较为充分认知的前提下,通过更加高效和合理的方式去将疫情影响减少到最低限度,这决定了家庭部门在面对冲击时的反应转向必须消费品储备。

另外一方面,供应链问题从海运传导到陆路运输,冲击从企业部门转向家庭部门,引发家庭部门类似企业部门加速补库,这是推动疫情后居民部门消费意愿增强的重要因素。全球贸易便利化驱使近几十年主要经济体企业整体库存水平逐年下降。新冠疫情严重地冲击了全球价值链,供应链断裂风险提升。受疫情扰动,企业再度提升安全库存,近两年企业库存水平明显上升,库存周期被随之拉长。另一方面,疫情管控,货运快递等运力不足,油价创历史新高,运费上涨等因素加剧了供应链的冲击。

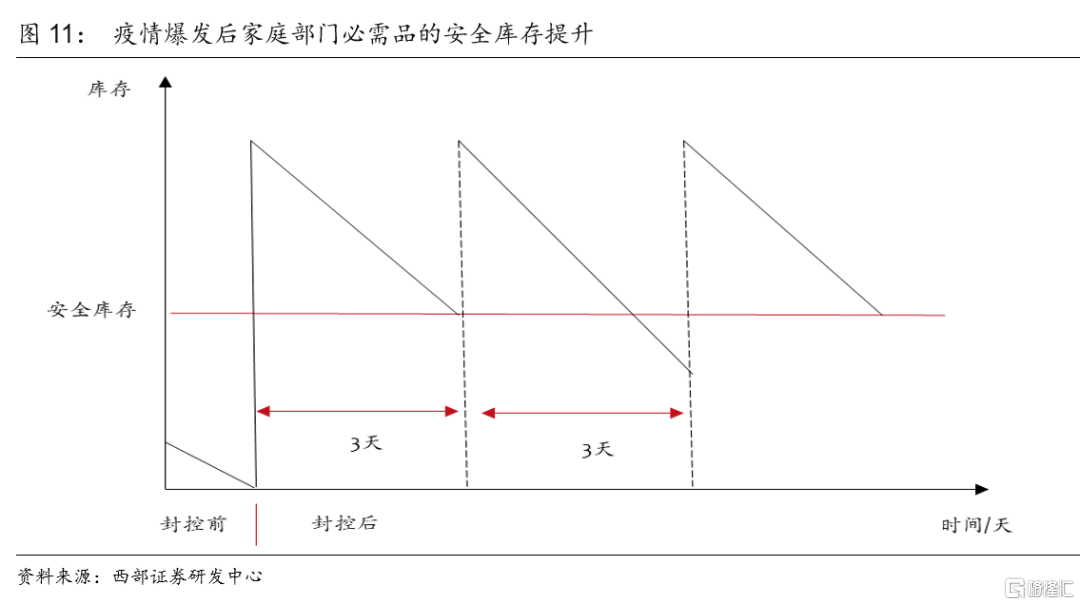

我们估算本轮疫情冲击将使家庭部门将安全库存从1天提升至3天,总库存提升至6天。疫情前,物流快递充足,可即买即达,安全库存可为0,而疫情后由于收货时间被拉长至2-3天,预防性的需求驱使家庭要有安全库存数量。如果按照经典安全库存公式计算,疫情封控期间,上海家庭部门的安全库存需要3天的消费量,总库存将升至6天的消费量,疫情冲击后家庭部门的总库存较疫情前新增了5天的量。

此外,供需结构的失衡在消费品部门可能出现的结果是隐性通胀。在需求无法得到有效满足的情况下,供给端只能以限购或者捆绑销售的形式来变相提价,形成被动的消费降级。受封控影响,购物渠道拥堵,自发购物平台逐渐成为主流,订单达成率虽高,但是价格普遍偏高。根据对不同购物渠道商品价格的统计,蔬菜等生活必需品价格较疫情前平均涨幅约50.75%。

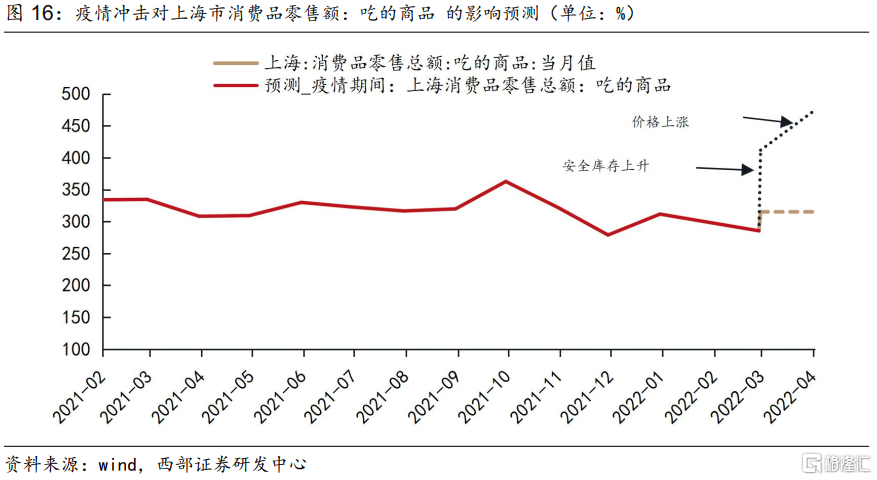

家庭安全库存增加短期提升消费品零售总额。以上海市为例,疫情封控期间,由于家庭部门补库,新增库存增量或导致食品类零售额边际增加。假设家庭部门的库存量由1天上升至6天,叠加价格上涨因素,若4月底疫情结束,仅上海市零售总额:吃的商品一项,较非疫情状况下的预测值增加254亿元,约占2021年上海市消费零售总额:吃的商品的6.6%,对上海全年社会零售总额的贡献约为1.3%。

风险提示

疫情控制超预期;经济修复不及预期;油价超预期下跌。

01

疫情冲击重塑企业与家庭补库行为

1.1

提高安全库存是应对不确定性的方法

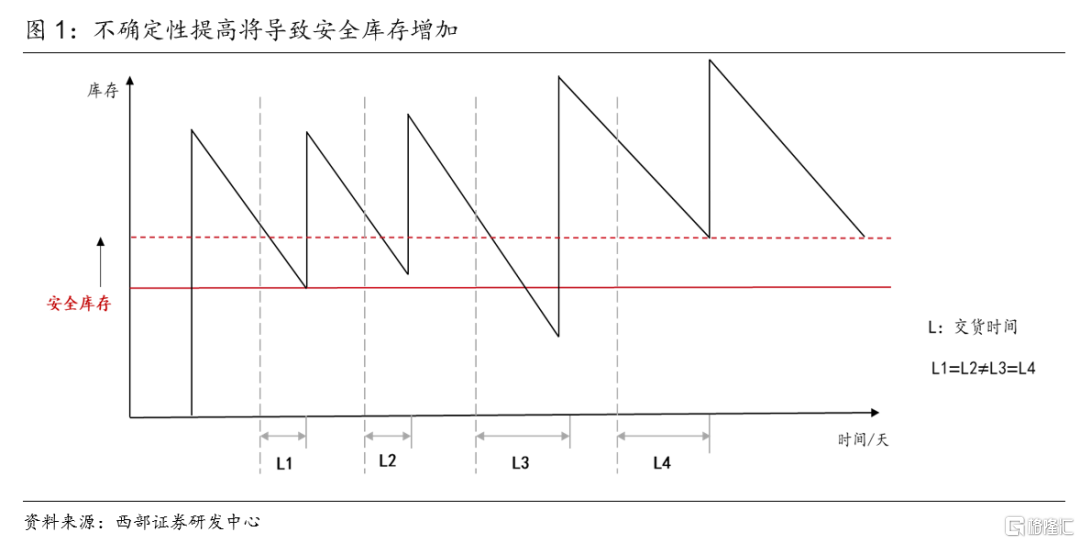

安全库存是指旨在应对供给和需求不确定性的库存。不确定性主要源于数量不确定性和时间不确定性。比如,产品销量陡增导致库存大幅下降,即数量的不确定性;供货时间因故延长导致无法及时补库,即时间的不确定性。安全库存是根据不确定性测算所出来的额外库存量,通常情况下,安全库存主要应对数量不确定性;时间上的不确定性,则可以通过调整订货前置(即安全前置期)来解决,不过提高安全库存也同样可以解决。

安全库存的上升抑或是安全前置期的提前都会导致总库存的上升。如图1所示,正常情况下,收货期为L1=L2,可保证安全库存不被击穿,但是由于外部冲击,收货期延长至L3,因此订货人调整了安全库存和订货时间,导致整体存货水平被提升。

疫情反复的背景之下,企业部门和家庭部门均有动机提高安全库存以应对疫情不确定性带来的扰动。

1.2

本轮疫情家庭部门预防性需求从储蓄转向必需品储备

首轮疫情冲击导致家庭部门的预防性储蓄显著提高。为了观察疫情对于家庭部门的影响,我们选取了城镇居民储蓄率作为指标,并做了TTM平滑处理。通过图表可发现,2020年新冠疫情冲击来袭,居民的储蓄率出现明显的上升,并高于平均的历史趋势水平。我们认为直接原因可分为两个,一是疫情之下,居民消费的被动性收缩,二是,居民的预防性储蓄上升。具体来看,疫情爆发前期,由于各地防疫政策的限制,线下消费场景较少,居民无法像往年同期一样进行消费,客观地减少了消费开支,从而拉高了储蓄率水平。但单从被动压缩消费的角度无法完全解释储蓄率的大幅上升。拉长时间维度来看,城镇居民储蓄率下降的拐点出现在2020年4季度,彼时疫后复苏已半年有余,这说明在疫后复苏阶段,居民储蓄率仍在上升。2021年随着疫情在全国得到有效控制,线下消费基本恢复常态化水平,城镇居民储蓄率才逐步回归,截直至2021年4季度才回落至趋势水平以下,因此,我们认为除了被动性因素外,城镇居民在疫情来袭后主动提高了预防性储蓄。

本轮上海疫情家庭部门的预防性需求转向必须消费品储备。与第一次相比,本轮疫情略有不同,突出特征表现为家庭部门的生活必须品的安全库存普遍不足。由于2020年疫情爆发之c初,对于新冠疫情的防疫与治疗手段了解有限,针对持续时间及破坏性较为恐惧悲观,进而通过提高储蓄应对。而3月以来的上海市疫情则是对于尾部风险的防范,在对于疫情的影响和防控有充分认知的前提下,通过更加高效和合理的方式去将疫情影响减少到最低限度,这决定了家庭部门在面对冲击时的反应是增加必须消费品储备,以保障家庭能平稳度过动态清零的封控期。

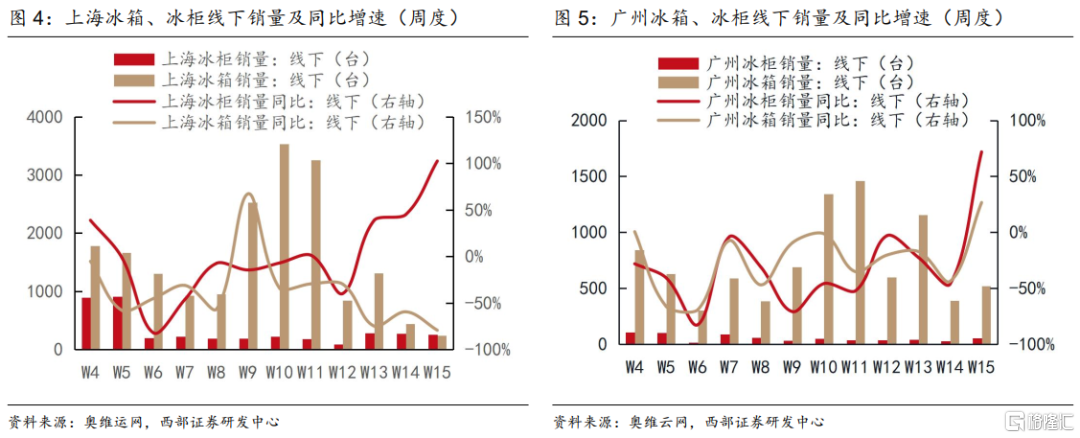

从冰箱冰柜销量可以一窥本轮疫情下家庭补库行为。伴随上海市民“抢菜”话题在网络上持续发酵,全民对于家庭生活必须品库存的关注度持续上升。微信指数:“冰箱”、“冰柜”关键词热度近半个月较月初分别4倍、9倍,反映了近期全民对家庭食品存货讨论热度。进一步地,我们观察上海市和广州市两个涉疫城市近期冰箱与冰柜的线下销量数据,发现上海市线下冰柜销量近三周上涨明显,最近一周同比增102.38%,广州4月8日发生新一轮新冠疫情,而随后一周广州地区冰箱、冰柜线下销量同比由负转正,分别同比增长26.67%、71.88%,而上周两项数据分别为-43.73%、-46.15%。我们认为:从上海、广州近期冰箱、冰柜销量的异动可以窥探到,涉疫地区家庭部门生活必需品的安全库存较疫情前有明显提升。

02

供应链引致冲击开始由企业扩散至家庭部门

2.1

首轮疫情驱使企业部门持续提高安全库存

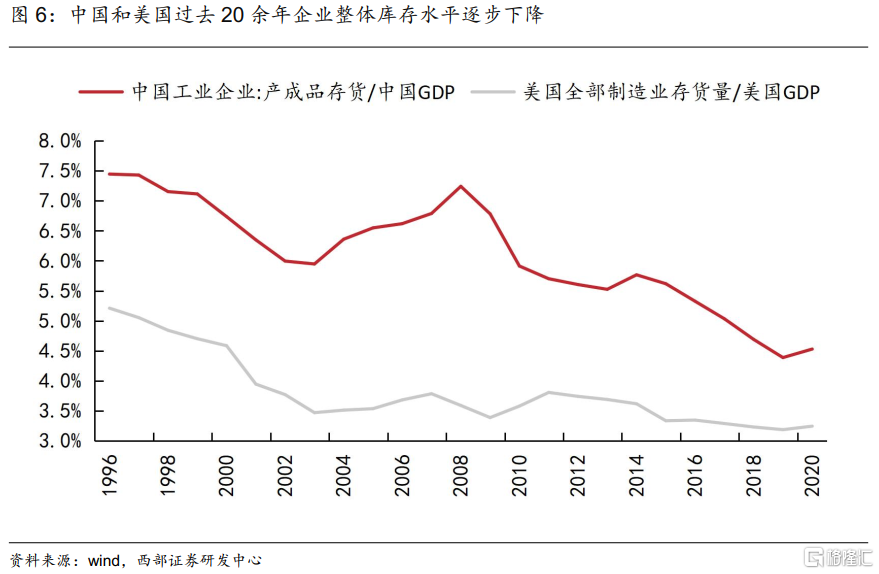

全球贸易便利化驱使企业低库化。近20年来,随着全球贸易和分工的不断深化,全球贸易的便利化程度日益增高。得益于供应链效率提升,出口企业的库存持续优化,整体库存水平持续走低。我们分别使用中国工业企业产成品库存与GDP之比、 美国全部制造业存货量与GDP之比,来衡量库存水平。结果发现,在过去几十年间,作为最大的两个经济体库存水平呈现逐步下降的趋势。一定程度上印证了全球贸易分工深化,贸易便利度驱使企业库存水平下降的观点。

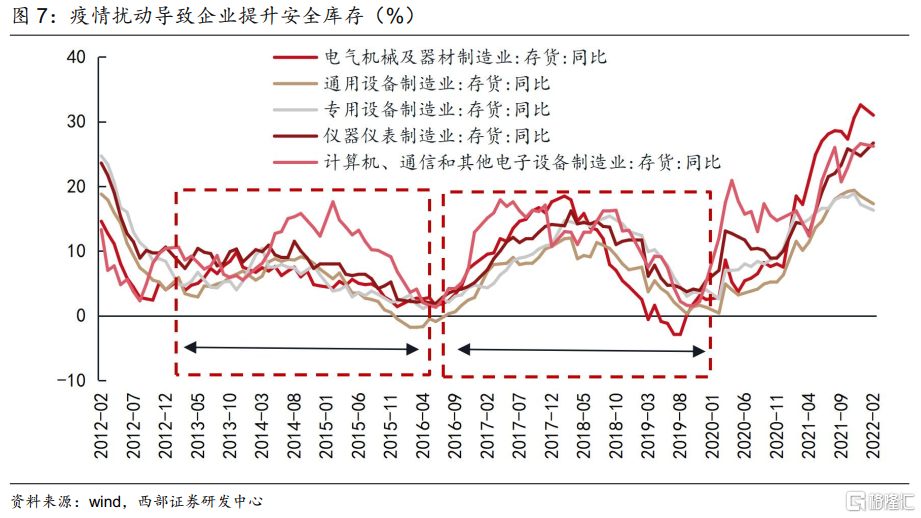

新冠疫情重塑全球价值链,企业安全库存明显上升。2020年爆发新冠肺炎疫情,严重地冲击了过去几十年建立起来的全球价值链,各国的疫情政策导致劳动力市场、生产企业、海运物流无法正常高效运行,供应链效率下降,供应链断裂风险提升。伴随疫情冲击的不确定性日益上升,企业不得不再度提升安全库存,以应对断链风险。考虑对供应链安全的敏感性,我们选取电器机械设备器械、通用设备、专用设备、仪器仪表、计算机通信和其他电子设备5个在全球价值链中需要多国协调零部件最多的行业,观察疫后库存的同比变化。我们发现,随着2020年国内经济复工复产,在经过短暂去库之后,开始明显地补库,5个行业的存货增速大幅增加,增速持续攀升至2012年以来的最高水平,我们认为这是企业部门在应对疫情下供应链断裂风险所对安全库存所作出的调整。

疫情冲击拉长库存周期。从2012年以来,共经历过两轮完整的库存周期,第一轮库存周期大致从2012年9月至2016年6月,历时45个月;第二轮库存周期大致从2016年6月至2019年11月,历时41个月;从疫情开始的第三轮库存周期,目前已历时28个月,但目前仍保持较高增速,尚无法确认本轮周期拐点,在疫情的扰动之下,库存周明显被拉长。

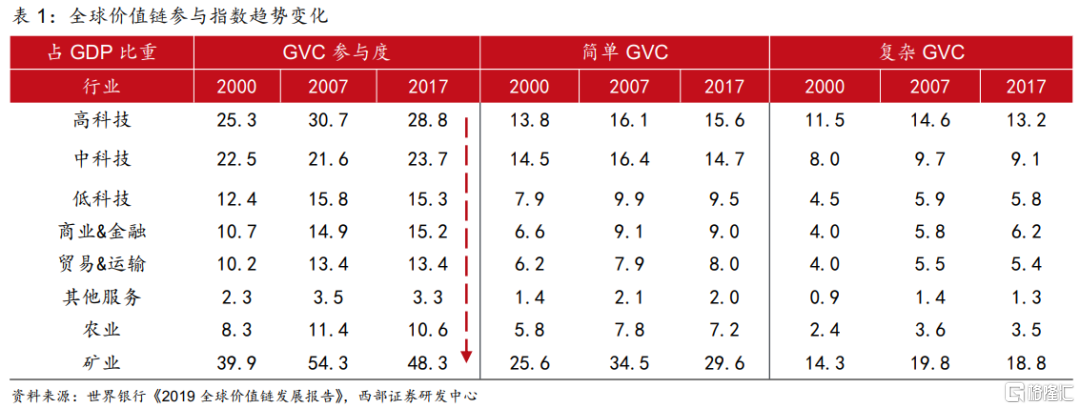

供应链的风险正在逐步由高科技产业传导至传统行业。高技术部门大多涉及全球创新要素的参与,在全球价值中的活动高度密集,研发与技术投入促进了产品内部专业化和全球生产网络的扩展。具体来看,科技产业链、采掘行业参与全球分工程度更高。高技术与中技术部门(包括汽车、电子通信、ICT)产业链较为复杂(生产需要多次跨越国界),这也意味着更容易受到外部冲击。与2018年中美贸易摩擦的国际环境不同,当前来看,更多地受到疫情冲击,波及范围更为广泛,而供应链风险也随之逐步向传统行业传导。

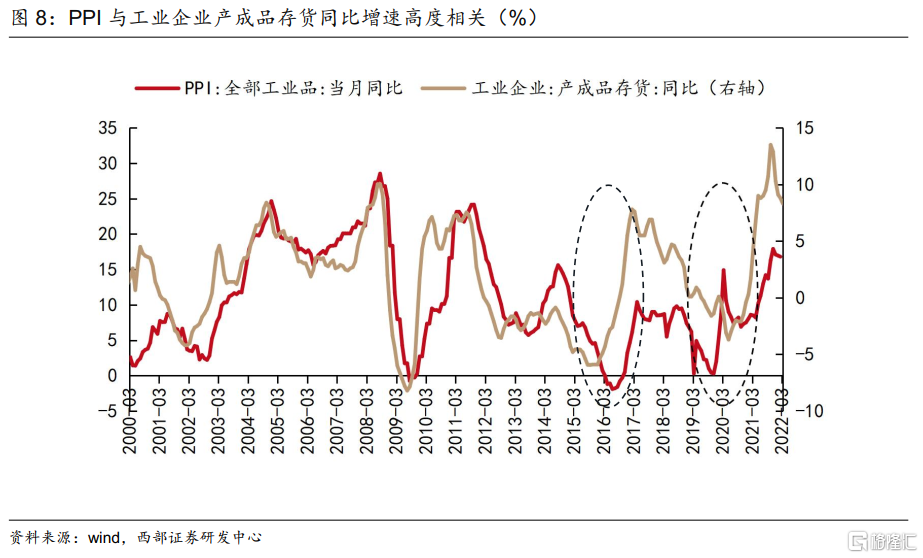

库存上升往往与工业品价格伴随。回溯历史数据,可发现多数历史阶段,工业企业产成品同比增速领先PPI同比指标,工业品库存很好地反映了企业的需求状况。以2015-2016年为例,随着2013年以来过剩产能逐渐消化,2015年底企业库存逐渐去化完成,并出现主动补库的行为,企业产成品库存率先触底回升,PPI随后在2016年2季度触底反弹。2020年一季度由于新冠疫情冲击,企业产成品库存被动累库,出现短暂上升,随着3月份全国逐渐复工复产,库存开始大幅去化,而后企业库存受疫情冲击,安全库存上升,加之疫后复苏,整体库存水平回升,驱动PPI价格随之上涨。

2.2

供应链问题从海运扩散至陆运引致家庭部门补库

本轮疫情的边际变化之一在于供应链问题开始从海运扩散至陆路运输,由冲击企业部门进而扩散至家庭部门。主要原因包括以下两个方面:

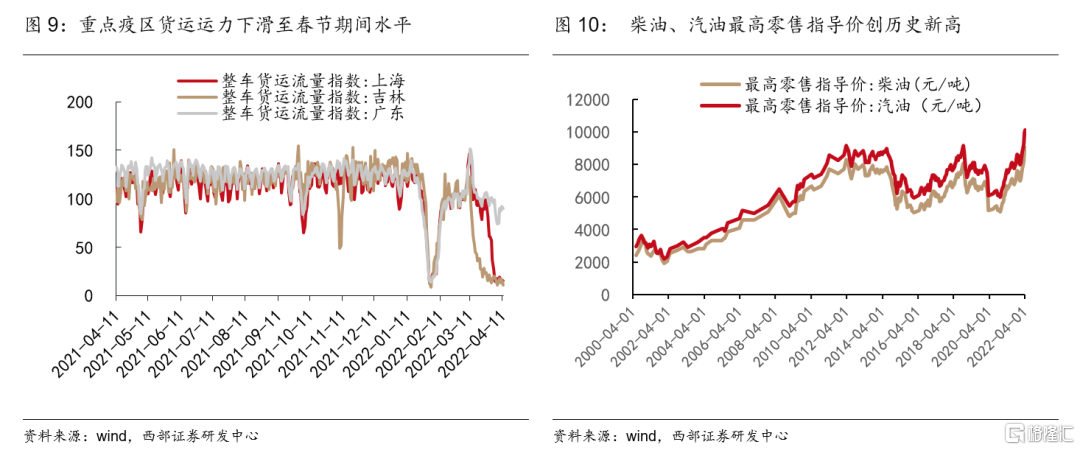

一是疫情管控导致运力不足。一方面,受交通管制影响,疫情地区整车货运流量大幅下滑,4月上海、吉林地区整车货运流量指数已降至春节长假期间水平;而卸货不确定性增加降低外埠货车入沪意愿(据第一财经报道,货运费涨幅超4倍而无人接单);此外,部分车辆因为交通管制舍近求远,也导致了运输成本增加。另一方面,非疫情地区为了防止疫情输入,纷纷采取封锁路段,加强对货运司机的防疫检测,大幅地降低物流的效率。此外,在市内运输领域,上海市内实行临时通行证,运力稀缺,外卖员受疫情影响大幅缩减,市内快递运力大幅下降。外埠和市内运力紧缺均导致家庭部门购物难、物价贵的问题,加速家庭部门补库。

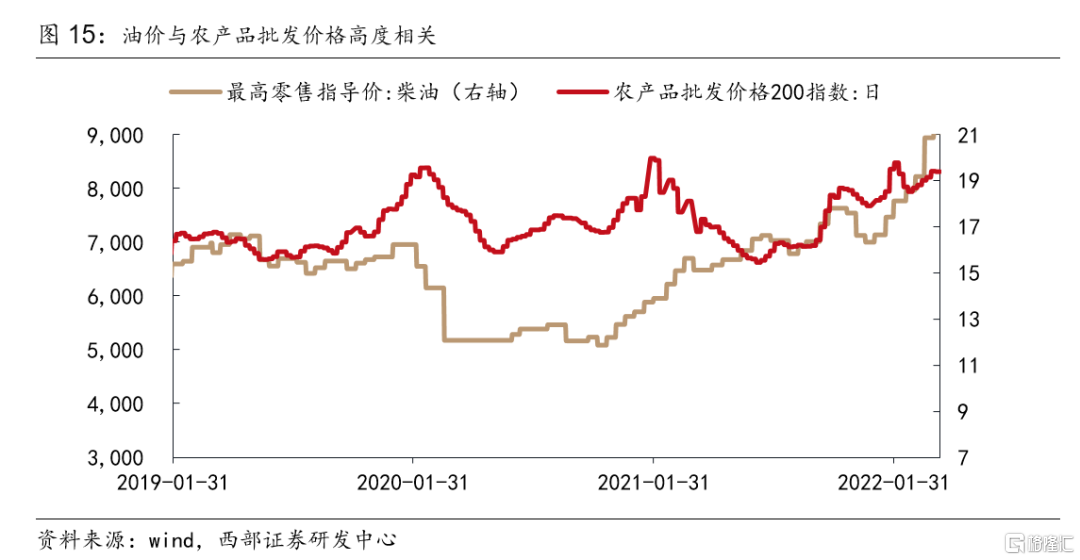

二是油价创历史新高加剧运费上涨。年初至今油价大幅上涨,国家发改委4月1日公布的柴油最高零售指导价为9040元/吨,较去年同期的上涨39.72%,汽油最高零售价格指导价为10115元/吨,同创历史新高。油价大幅上涨也会提高货运成本,进而传导至家庭部门的消费品价格。

本轮疫情冲击或使家庭部门将安全库存从1天提升至3天,总库存提升至6天。在疫情前,物流快递充足,周边菜场超市正常营业,可即时买到新鲜的蔬菜、水果以及其他日用品。基于此假设原本库存水平为1(满足一个三口之家一天消费量),安全库存为0,而疫情后由于收货时间被拉长至2-3天,预防性的需求驱使家庭要有安全库存数量。如果按照经典安全库存公式计算,1)安全库存等于日消耗量乘以安全天数,考虑物流时间最多需要3天,保险起见,安全天数设为3天,安全库存数量等于3。由此可见,疫情冲击导致家庭部门由于安全库存的提升,蔬菜水果等食品类消费品需求较平时有3天的增量;2)再订货点=安全库存+每天消耗量乘以平均提前期(即物流时间,封控期间设为3天),可算出在订货点为6,即当剩余6天的库存时再次下单;3)总库存量大于等于再订货点。由于蔬菜等食品的储存时间不长,总体的库存量不宜过高,因此每次收到货物的当天再次下单,即可最优化库存成本,且避免下单频率过高。按此推算,总库存等于再订货点,即疫情冲击后家庭部门的总库存较疫情前新增了5天的量。

03

供需结构失衡下隐性通胀显现

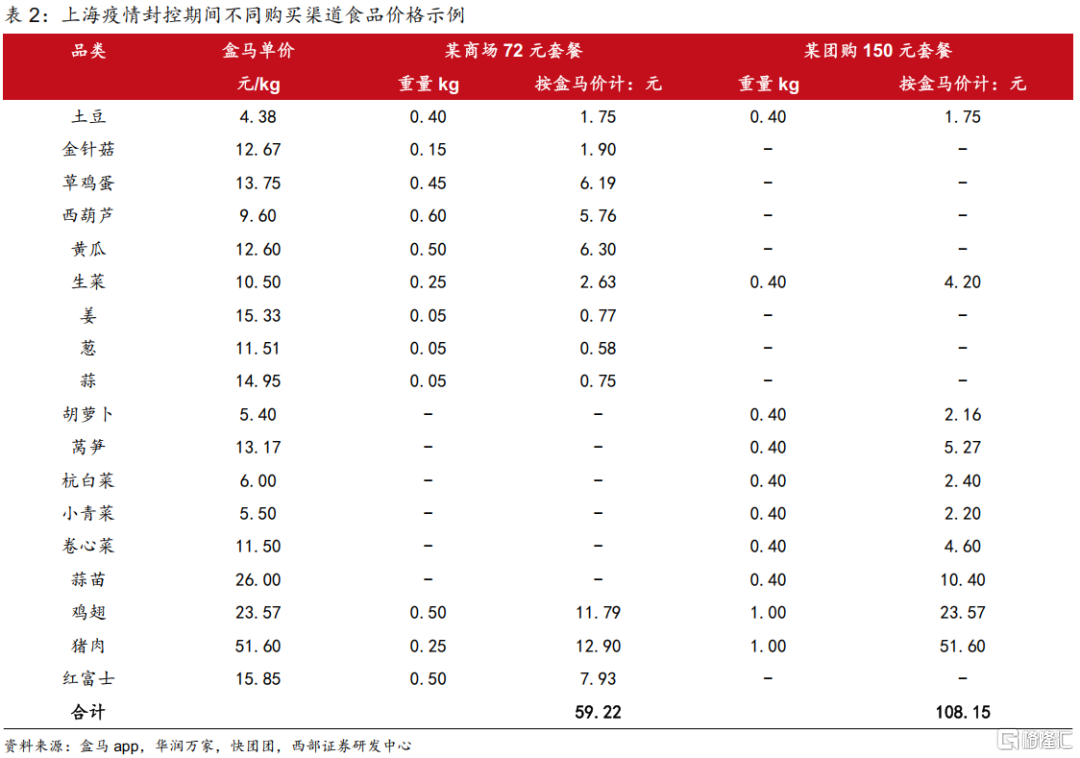

供需结构的失衡在消费品部门可能出现的结果是隐性通胀。在需求无法得到有效满足的情况下,供给端只能以限购或者捆绑销售的形式来变相提价,形成被动的消费降级。受封控影响,购物渠道拥堵,自发购物平台逐渐成为主流,订单达成率虽高,但是价格普遍偏高。根据对不同购物渠道商品价格的统计,蔬菜等生活必需品价格较疫情前平均涨幅约50.75%。

3.1

重点疫区生活必须品价格上涨明显

购物渠道拥挤推高商品价格。自3月28日,采取封控措施以来,上海家庭部门只能通过线上电商平台补充生活必须品(除政府基本生活物资的发放外)。主要的线上购物渠道大致可以分为四类:一是以盒马、叮咚买菜、京东为代表的电商;二是以快团团为代表的社区团购方式,三是如华润万家、永辉超市、奥乐齐等商超的线上平台;四是附近线下以联华超市为代表的社区超市。由于大型电商平台、大型商超受制于运力,每天供货量有限;以快团团为代表的自发购物平台,基本可在48-72小时内配送,但是价格普遍偏高。

蔬菜等生活必需品价格上涨幅度普遍在20%以上。盒马在疫情期间并未涨价,且品类丰富,我们将盒马菜单价格作为基准价格,对不同渠道的套餐进行计算,然后与套餐本身价格对比,测算套餐溢价率。我们展示了某大型商超和某团购的套餐的计算方式。对8个不同渠道购物统计结果显示,线上电商的价格与盒马基本持平,某大型商超溢价率21.64%,而社区超市和团购的价格则普遍大幅高于20%,甚至高达100%以上。我们利用样本算数平均匡算得出一篮子蔬菜、肉蛋的平均溢价为50.75%。由于供给端供货有限,不少渠道采用了捆绑销售的方式(套餐),变相提高了商品价格,导致被动消费降级。

3.2

3月食品价格拉动CPI同比回升

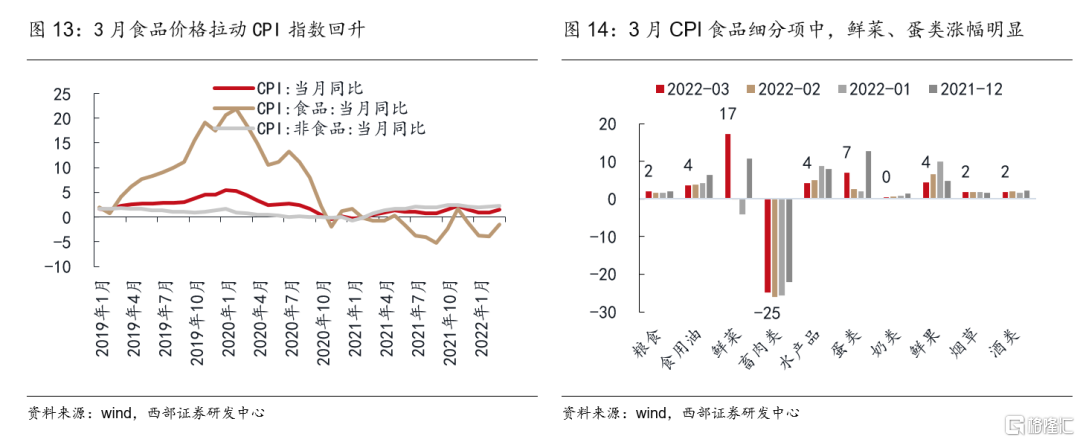

疫情冲击之下食品价格抬头。3月CPI同比增速上升,其中,鲜菜、蛋类价格上涨是主因。3月居民消费价格指数同比增长1.5%,较2月份上升0.6个百分点,其中,食品类CPI同比增长-1.5%,较2月份回升1.4%,非食品类CPI同比增长2.2%,较2月份回升0.1%。可见,3月份CPI指数回暖主要来源于食品类的贡献。从食品类的细分项看,鲜菜、蛋类涨幅居前,3月鲜菜当月同比增17.2%,较2月增长17.3个百分点,涨幅最大;其次,蛋类同比增7%,较2月回升4.4%,涨幅明显;其他品类中,粮食同比增2.0%,较上月回升0.5%,畜肉类同比降-24.8%,较前月收窄1.2%。

3.3

运输成本增加助涨生活必须品价格

运输成本增长进一步推高生活必需品价格。如前文分析,一方面,疫情之下,外埠与疫区市内运力不足均导致运费上涨。另一方面,油价上涨进一步增加了运输成本。以农产品为例,不少属于低值易耗品,如粮油、蔬菜、瓜果等,在终端消费价格中,运输成本的加成相对较高,因此农产品价格对于运输成本较为敏感。我们观察国内柴油最高零售价与农产品批发价格200指数的走势发现,油价与农产品价格具有较高的相关性。

04

家庭部门安全库存提升对消费的影响

4.1

家庭安全库存增加短期提升消费品零售总额

疫情封控期间或导致食品类零售额边际增加。以上海市为例,2022年2月,上海市消费零售总额细分项:吃的商品为285.45亿元,日均约1亿元,我们利用过去12个月的移动平均值作为3月份非疫情状况下的预测值315.22亿元(4月依此类推)。3月28日封控开始时,如前文所述,假设受疫情影响,家庭提升3天的安全库存数量,家庭对于食品类必需品的库存量将从1天上升到6天,则疫情冲击导致预防性需求增加5天的需求量,不变价格下对该项的边际贡献约为51亿元,约占2月消费零售总额:吃的商品项的17.86%。叠加涨价因素,如按50%涨幅计算(参考近期各销售渠道数据统计),封控期间价格维持高位,假设4月底疫情结束,该项3月、4月的整体销售总额分别将达到411.82亿元、473.78亿元,较非疫情状况下的预测值高254亿元,约占2021年上海市消费零售总额:吃的商品的6.6%。2021年上海市全年社会零售总额1.80万亿,其中消费品零售总额:吃的商品为3836.36亿元,约占21.21%,由此测算,疫情封控引致新增吃的商品销售额对上海全年社会零售总额的贡献约为1.3%。

4.2

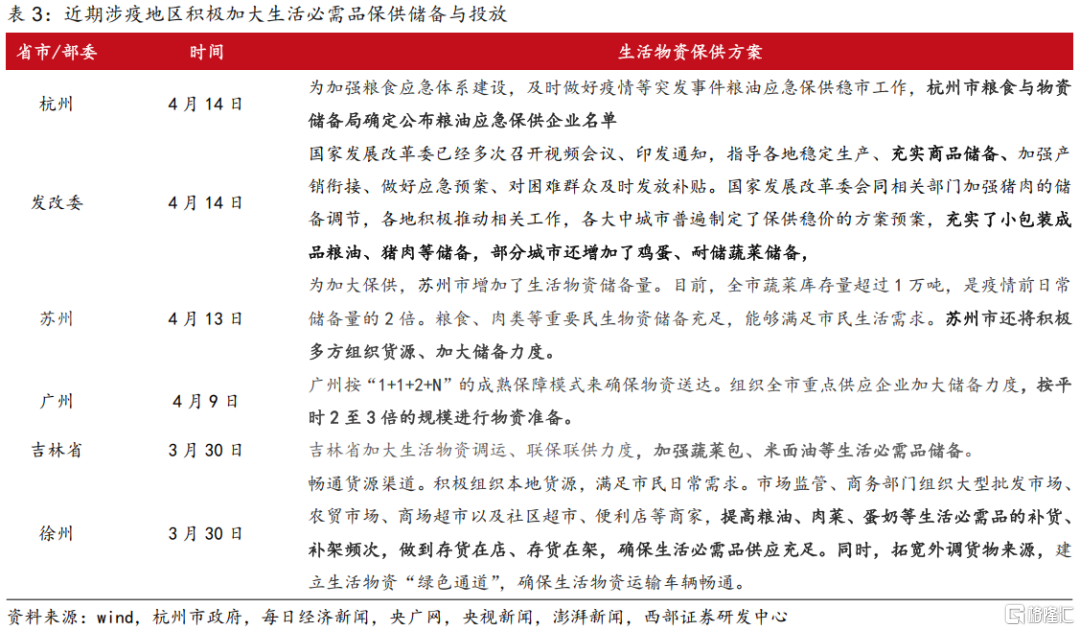

各涉疫地区家庭与政府增加生活必需品储备

各涉疫地区加紧生活必须品储备和投放。近期全国各地疫情多点散发,涉疫城市居民对生活必需品预防性需求上升,出现囤积蔬菜、粮油等物资的现象。而涉疫地区政府部门加紧生活必须品的储备,积极组织和扩大货源,并加大对市场的投放。以苏州为例,全市蔬菜存量超过1万吨,是疫情前日常储备粮的两倍。